|

1920年代上海

内容提要

二十世纪三十年代的中国现代诗坛上,存在着以摩登都市和身体爱欲为典型写作对象的新感觉风尚,代表人物有徐迟、鸥外鸥、汪铭竹、常任侠等。这一诗歌风尚受日本诗人堀口大学以及日本新感觉派小说等域外文学资源的启发,在表现摩登都市景观、描绘现代心理感受的同时,也不乏对摩登生活的反思。抗战全面爆发后,曾着力新感觉风诗歌写作的诗人多保留了细腻的书写笔触和独特的观察视角,并转而借新感觉诗的写作经验表现战争对都市景观的破坏,反思社会不平等的加剧,以独特的艺术路径表达了时代关怀。

关 键 词

新感觉派 感官书写 现代主义诗歌 土星笔会

作为中国现代小说流派的新感觉派,文学史已有公论。刘呐鸥、穆时英、施蛰存等人的作品,受法国小说家保尔·穆杭以及日本新感觉派小说家等影响,宏观上能纵览都市的霓虹声色,细节上则善于描画人纤微的心理脉跳,其文本多具有引人瞩目的摩登气质,自被研究者重新发掘以来就备受学界和普通读者的关注。进一步观察则会发现,相近的域外影响亦催生了中国现代诗歌写作的新感觉风,代表人物包括主要在上海文学界活动的鸥外鸥、徐迟,南京“土星笔会”的汪铭竹、常任侠、滕刚等一批诗人,他们虽没有紧密的文学活动联系,无法称之“流派”或“诗群”,却都以现代都市生活为宏观背景,以身体和心理的微观聚焦为观察重点,创作出了为数并不算少的新感觉诗作,形成了相互呼应的一股新诗写作风尚,也为中国现代诗歌开辟了新颖的审美空间。抗战全面爆发后,新感觉风诸诗人多能坚持为人为文的气节,适时地转变了创作方向,他们不再留恋女体、霓虹灯、舞场里的爵士乐,而是将由新感觉诗写作积累起的敏锐感官和细腻笔触,转化为体察时世时所需的技术储备,服务于他们反对侵略、反思世风的写作动机。不少曾乐于咏唱新感觉的新诗人,在严肃的时刻里痛切思考惨烈的战争景况和危殆的民族处境,颇具气魄地将眼光投向了法西斯阴云笼罩的欧洲乃至全世界,贡献出了一批颇有艺术独特性又极富社会关怀的诗作。这批诗人的创作比诸新感觉派小说并不逊色,却很少受到诗坛学界的关注,此前仅有零星研究注意到了诗人鸥外鸥文本中的新感觉派色彩[1],对新感觉诗风则仍欠整体的考察。故此本文特加论列,以广知闻。

一 从花之国到十里洋场:中国新感觉风诗歌的艺术渊源

所谓中国现代诗的新感觉风,是在本土、域外多重文化资源交错的影响与形变中生成的,日本新感觉派小说、堀口大学的诗歌、法国象征主义诗歌、性心理学家弗洛伊德和蔼里斯等人的理论观点都是促进新感觉诗风从无到有的域外推手,而本土的新感觉派小说、上海的摩登生活体验,也是理解该诗风时不可忽视的文化语境。

堀口大学

1920年代末1930年代初流行于中国文坛的海外诗人里,堀口大学是特殊的一位,他启发过不少小说家和诗人,但又不似横光利一等新感觉派小说家那般译介较多、影响显著且得到了研究者的密集关注,故易于被忽略。堀口大学(1892—1981)是日本著名诗人,一生游历多国,其诗集《砂枕》《写在水面》和译诗集《月下的一群》对日本文坛影响深远。堀口大学的诗作转益多师,风格丰富,但中国诗坛对他的接受并不全面,其流传最广的作品,还当是一系列以女性身体为观察和想象对象的文本。堀口大学被译介到中国的时间较早,1920年,郑伯奇即译出堀口大学诗歌《影与光》,刊于《少年中国》第1卷第11期。该诗清新浪漫,以复沓的节奏咏叹男女爱情的分分合合,颇能显出新诗草创期的审美偏好。《论语》1933年第15期和第21期刊出堀口大学诗作,则更偏重欣赏其轻松中略带忧苦的谐趣。[2]上举两例,似属偶发的翻译行为,所翻译的既非诗人代表作,也未能产生较大的扩散,更多是译者在刊物趣味偏好驱使下的撷零之举。此时期对堀口大学较具规模的翻译行为,当属由施蛰存等主持的《新文艺》1929年第1卷第4期刊出的《掘口大学诗抄》(按,“堀口大学”误排成“掘口大学”乃常见情况,下不另作说明),一次即刊出堀口大学诗歌共九首,且附有译者执笔的诗人简介,称“掘口大学是日本新人中的流行诗人,又是法国文学的专家。多年的外国生活使他有了一种新的感伤,新的感觉,诗里到处充满着奇思妙想,色情和犬儒”[3],白璧译出的这组诗歌,集中体现了堀口大学对女性身体大胆而细致的观察与想象,文本饱含的“新的感觉”显然富有审美的感染力和道德撄犯的冲击力,试看《乳房》:“乳房是为手掌而造的/手掌是为乳房而造的∥乳房 手掌的飨宴/乳房 微圆的极乐∥乳房 双峰山/乳房 两半球∥乳房 白色的振羽/乳房 红嘴的鸠。”

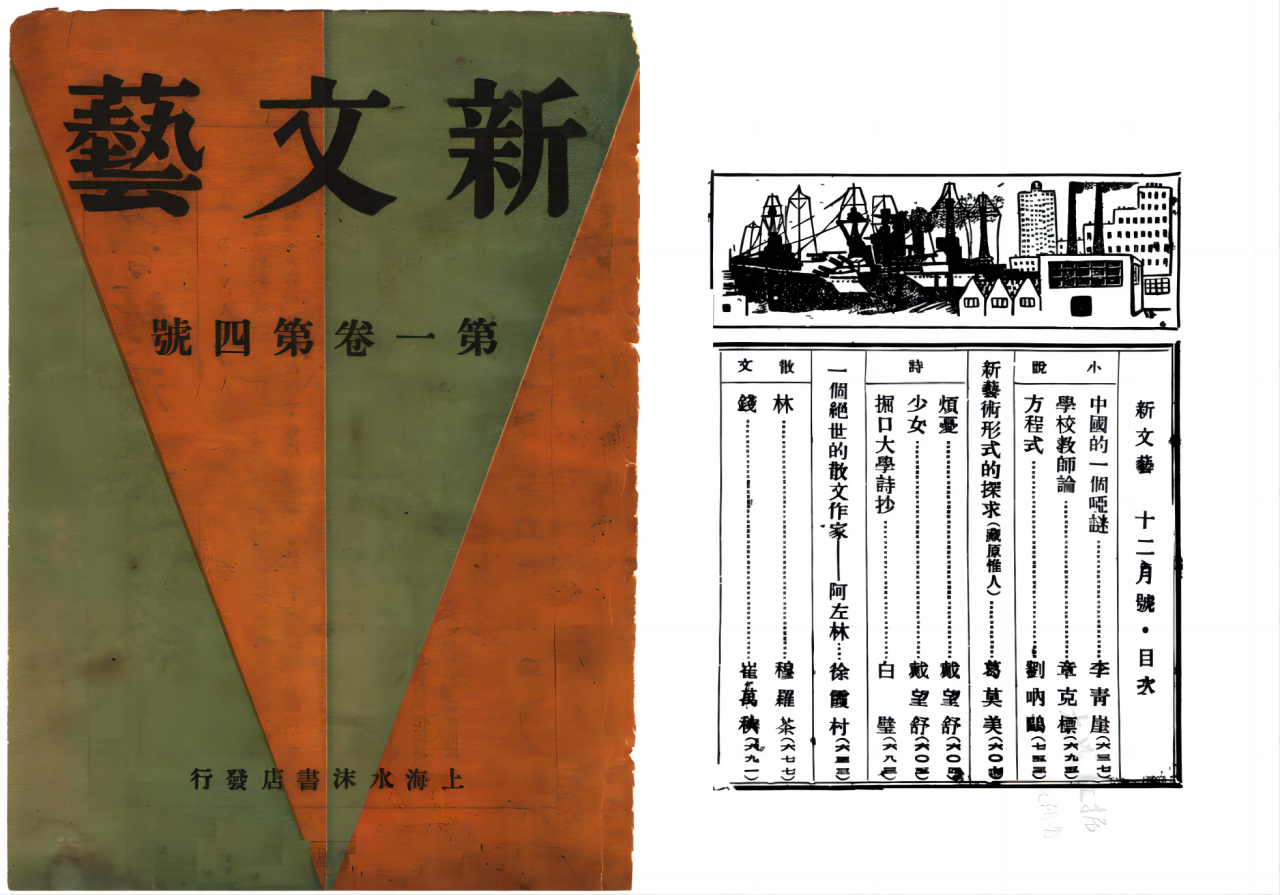

《新文艺》1929年第1卷第4期刊出《掘口大学诗抄》

如此大胆而清晰的描写实在引人注目。事实上,当时文人喜好堀口大学者并不少,“新感觉派圣手”穆时英给人的标准印象之一便是“满肚子堀口大学式的俏皮语”[4],鸥外鸥则称堀口大学是自己喜欢的诗人之一:“我喜欢的诗人有,惠特曼(Walt Whitman)、桑德堡(Carl Sandburg)、美国现代派诗人阿蒙斯(A. R. Ammons)、聂鲁达(Pablo Neruda)、西班牙的洛尔加(Federico Garcia Lorca)和日本新感觉派诗人堀口大学。”[5]常任侠则在东游日本期间对堀口大学的诗集、译作等爱不释手。[6]堀口大学别开生面的女性身体书写,很可能启发鸥外鸥写出了:“你于是脱换着衬衫/袒露的乳房 饱饱的两座∥乳房 火药库/乳房∥手榴弹”[7],也启发了“喜好日出之国花之国”文学却不谙日语的汪铭竹写下“手,触角之触角;/手,金色乳房投宿的鸽巢”[8];堀口大学将乳房与植物类比的诗行“侵晓的乳房/白色的茶花∥入浴的乳房/绯色的莲花”[9],在常任侠笔下化为对爱人的礼赞“你丰圆的乳房,像小鹿的头,/在浴衣下面像花蕾样隆起”[10]。堀口大学大胆直露又清晰明快的女体书写,驱动着一批诗人以女性的身体细节为聚焦点寻求妙句佳篇,这些文本笔调坦诚大方,与一度兴盛的“肉感诗派”[11]作品之颓废气质也拉开了些许距离。

除此之外,日本新感觉派小说以及时间更早的唯美派小说,也激发着新感觉风诸诗人们的灵感。汪铭竹《狂言》“我欲请刺青师为我绣爱者之侧颜,/于胸间,此乃有呼风唤雨之神力”即可能是浪漫地化用了谷崎润一郎小说《刺青》之笔意。还有一些新感觉诗所叙说的爱欲故事及所渲染的摩登生活图景,或是直接来自新感觉派小说。典型者如鸥外鸥《技术政治力的贫困的丈夫》,写一位丈夫需每晚寝前服药,方可维系与妻子的关系:

登寝前之顷

规矩的服起药来的男子

丈夫之任是不可以胜任的了

细君之愉快不愉快了呢

使女子开心的技术政治

不见伸张出力的能手来的丈夫……[12]

如此情节极有可能是来自片冈铁兵小说《艺术的贫困》,该小说主角“我”是个以卖文为生的作家,某次偶遇一女乞丐后因为情欲的冲动与之同居。之后,恋人的享乐消费日甚,作家的创作压力也不断增加,“我”的创作力和获得感因此每况愈下,却又不得不继续写作,于是深感身心陷入了“艺术的贫困”。“我”的恋人则时而出轨,与曾经同居的船夫们及跳舞场内偶遇的男人纠缠不归。小说文本的叙事角度及不少具体句段,显然影响了鸥外鸥该诗的写作。《艺术的贫困》借恋人之口道出“我”之情欲困境的片段,尤其值得注意:“……你在进被窝的以前,吃起药来了,你只不过比船夫不懂得怎样让女子开心的技术罢了。”而在挽回爱欲与爱情的过程中,“我”也再次提起助情药物:“‘我到H博士的地方去拿药来好了。’我说。我因为要阻止她再回到船夫那个地方去不得不弄种种的手段。”[13]

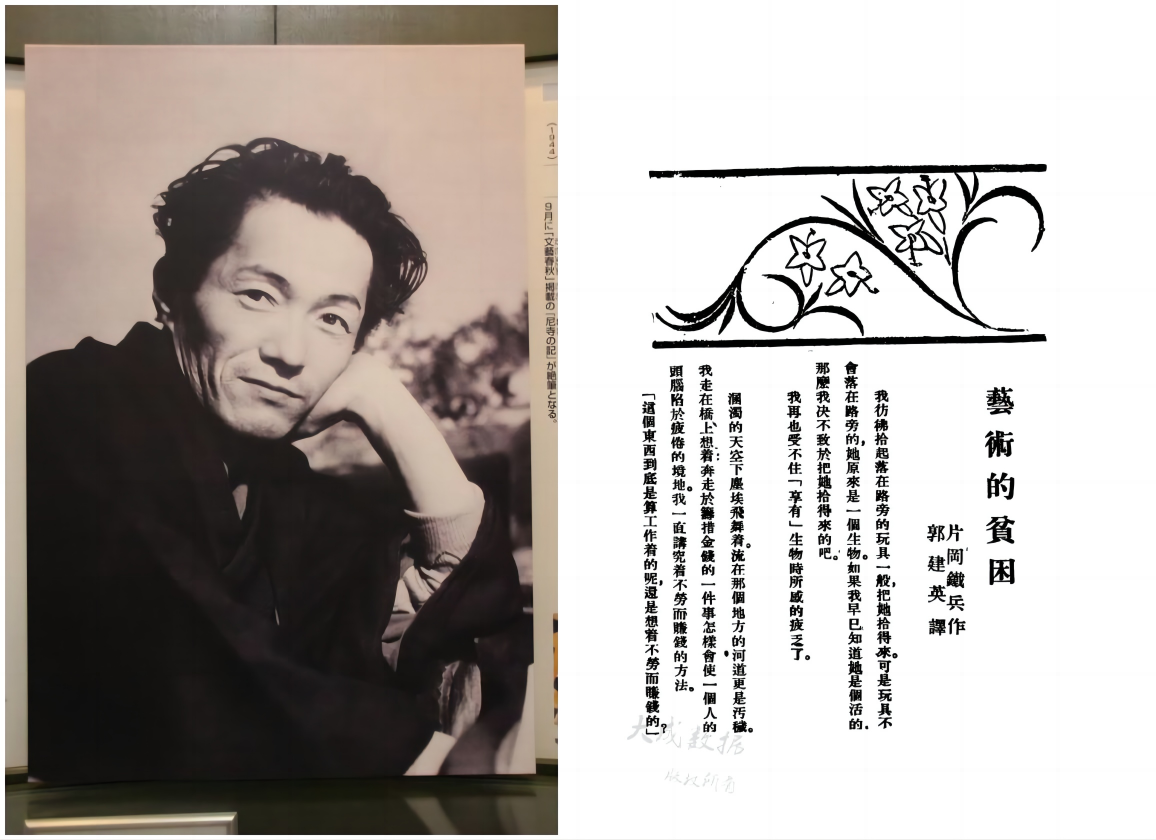

片冈铁兵:《艺术的贫困》,郭建英译,《新文艺》1929年9月第1卷第1期

鸥外鸥对片冈铁兵的小说有接受亦有误解,更多是对小说的情境进行了主观的发散和重构,其诗还援引风行一时的“技术统治论”对爱欲加以剖析,风格独具。此外,鸥外鸥诗《暖汽管》也可见横光利一《七楼的运动》的影子,此不赘述。

对新感觉派小说家如施蛰存影响甚深的心理学家弗洛伊德的学说,亦启发了新感觉风诸诗人。按,一些新感觉诗人也曾尝试小说创作,而以小说家闻名的施蛰存等人亦有新感觉风的诗作存世。如鸥外鸥的小说习作显然有摹习新感觉派小说的色彩,他的“掌篇小说”《研究触角的三个人》讲述三个大学生寻求性触感体验令人啼笑皆非的故事,其中着重强调了弗洛伊德理论:“人类的身上所生的吸盘是不可见的形而上的非形而下的而已。但数量反比虫族的龙虱多呵,不只生在爪上而身体各部之何处皆有呢。不过生于手的,生于Fraud学派称为Oralerotic的口的其吸力较强于他部位。”[14]鸥外鸥借弗洛伊德的“口唇期”等性心理学概念,构建起其小说人物追求触觉刺激,并借此寻求性快感的叙述线索。对触觉感官的泛性化理解,使得新感觉诗人每每将客观物质的“手”渲染为主观感觉的“触角”,如此表达兼收弗洛伊德与堀口大学之影响,上举汪铭竹“手,触角之触角”及鸥外鸥“情欲的触角的二个手”[15],以及施蛰存“乌贼鱼以十只手/——热情的手/颤抖地摸索着恋爱”[16]等诗句,皆沾染弗洛伊德性心理学色彩。与弗洛伊德同为性心理学家的蔼里斯,则因其“叛徒性与隐逸性合一”[17]的文本气质使汪铭竹叹服,蔼里斯散文对人、社会、自然细致的观察和精确的表现,也是促进汪铭竹走向新感觉的启发因素。

启发新感觉诗风的域外诸家里,法国象征主义诗歌称得上是群星璀璨,佳篇极多,其思想也多有变化。新感觉风诸诗人主要接受的,是象征主义诗人的忧悒气质及丰富想象,其作品对都市的独特观察、对享乐观念的矛盾苦吟,尤其吸引“土星笔会”的几位诗人。常任侠后来即回忆道:“由我翻译俄国的叶贤宁、马耶可夫斯基,由侯佩伊翻译阿拉伯的《天方艳歌》,由滕刚翻译法国保特莱尔的《都市的忧郁》果尔蒙的《西蒙纳集》等诗作,以表我们爱好的趋向,我们自己的诗作,虽则各有各自的面目,但多沾染这种丰采,不觉的飘浮着新感觉派的气息。”[18]常任侠所谓“新感觉派的气息”,相比本文讨论的新感觉诗风意义要更宽泛,但也颇能说明象征主义诗人丰富深刻的城市书写对“土星笔会”同人的特殊影响,尤其是从波德莱尔那里习得的“巴黎的忧郁”那般对城市生活的重点聚焦,与新感觉诗人们的摩登体验相结合,遂成其写作的重要题材。

文本之外,上海、香港等大都市的“十里洋场”则为诗人们提供了前人所无的都市生活样本。琳琅满目的现代消费品、电影、音乐都是新感觉诗人异乎前辈的经验来源,新感觉派小说常常用以安置故事的跳舞场、跑马场、电影院、现代交通工具等场景,亦同样是新感觉诗适宜的发生空间,这也使得新感觉诗与新感觉派小说有大量因生活经验的类似而产生的互文。尤其穆时英小说移步易景呈现着的都市照相,抽着Craven“A”黑猫牌香烟的女子、跳舞场的爵士乐、摩登女子手指上涂抹的蔻丹、街上闪烁的霓虹灯以及此间男女随缘聚散的情爱纠葛,亦同样出现在徐迟、汪铭竹、滕刚、鸥外鸥等人的诗作中,集中且典型者为鸥外鸥的《户外运动选手》,写一位妻子流连摩登生活而夜不归宿,由此呈现传统伦理之保守与摩登风尚之放浪,其诗不乏对现代休闲场所的罗列:“电映馆,CAFE,BAR,Dancaing-Hall;妻,户外运动的:场所……”[19]

这个文本堪称都市生活空间的一次展览,读之亦有摩登街景铺展于前之感。如是而言,新感觉诗的域外源流与本土生活经验同新感觉派小说颇为相似,其文本气质也多有相似之处,这自然是我们对其进行命名并加以理解的抓手。

二 摩登的文化政治:新感觉风诗歌的典型文本及写作观念

话说回来,既然新感觉诗主要以上述材源为基础进行写作,那它是否应该视为新感觉派小说之文学观念在诗歌领域的延伸?事实并非如此,诗歌写作相较小说在语言上自然更需俭省凝练,也就要求写作者去重新熔炼文学及生活的经验,加之诗人进行新感觉风诗歌写作时的审美动机亦各不相同,其文本面貌、思想追求也就必然与新感觉派小说存在差异。有趣的是,即便是新感觉派小说家,其诗歌写作未必就是新感觉风的。以施蛰存为例,尽管时而以其摩登生活经验入诗,却更多地呈现出情感上的浪漫主义倾向与技术上的“意象派”偏好,如《你的嘘息》:“陪我跋涉山川者,/虽然有卷烟的烟,/茶的烟,摩托车的烟,/但它们全不是/恬静的家居之良伴。/而你的嘘息是如此之恬静” [20],施蛰存尽管以“摩托车的烟”这样的现代工业物象入诗,但他显然抱定“吾不取也”的否定态度,将之用作礼赞“爱人之嘘息”的铺垫物。由此而言,现代化的生活经验仅是其浪漫情调的点缀而已,换言之,施蛰存《你的嘘息》一类作品看似“现代”实则浪漫,未脱主观抒情的窠臼。类似的素材和话题,到了徐迟笔下就生动可感多了:

都会里有许 许多灯

交通灯 是绿了啊

载了刻苦的相思的 沉重的BUS 驶动吧

……

记得起吗 那些晚上

那嘴唇是涂着口红的圆的

一盏灯 一盏灯

……

那颗黑症那颗女人的焦悴的心的熄了的灯

曾经是 啊九 不堪说了

男子汉的酒杯 就墨黑了啊[21]

徐迟虽未完全摆脱青年诗人对情感话题的偏爱,却已难得地对现代生活经验进行了颇具层次感和丰富度的表现——巴士车、路灯的行止变化推动着该诗的情绪表达,路灯表示通行/停止的颜色切换、巴士车随之行止的交通节奏,在视觉上与人的面部印象以及情感状态都发生了丰富的互喻,路灯短暂又迅速交替的节奏,又暗合都市男女速食爱情的社会风尚,或许正是这些文本为徐迟博得了“新感觉派诗人”的名号[22]。与巴士车一样是典型摩登空间的跳舞场,也被新感觉风诗作反复采写,尤在滕刚的《紫外线舞》中得到了精确的赋形:

快三拍子,脚疾如奔兔

在日球之轨上,弓着腰

扑朔着一对白乳,旋舞。

音乐如暴风雨

奏着金,木,皮革底Maior……

万众的听觉

已变成一群白胸脯的水禽

从巇险的波涛之尖端

寻求他们的新陆。[23]

音乐催动下的视听体验,及其延伸出的快意洒脱的情感体验,为都市人的爱欲追逐提供了暂时的栖身之所。由此而言,新感觉诗的感官书写,显然推进了“唯美-颓废主义”者所秉持的“眼前的快乐,自当尽量去享受”[24]等享乐主义观念,又更具体地将之放置进摩登生活场景。徐迟谈论电影、音乐的散文也可见不少享乐论调:“爵士地,以冒险代平安;以星期六的恋爱代天长地久,海枯石烂;以Saxonphone代上帝”[25],其诗作也敏锐地注意到了都市生活风尚的变化,试图把握转瞬即逝的情感体验,恋爱观上与穆时英《上海的狐步舞》等颇为相通。新感觉诗歌对都市景观以及都市人情的观察与描绘,既有其世界观出发点,又有风格鲜明的写作实绩,就这一点而言,新感觉风诸诗人的作品显然比时兴的“戴望舒风”[26]诗作更能贴切表现《现代》同人所标榜的“现代人在现代生活中所感受到的现代的情绪”[27]。

需要注意的是,这批诗人们看似纵情拥抱摩登生活,但实有其深层的审美与“文化政治”诉求。有学者曾敏锐指出“‘诗帆’诗人对现代都市文明这种既激赏又诅咒的矛盾心态,在当时知识分子中是极具典型性的”[28],以《诗帆》为阵地的汪铭竹、滕刚有此内在思想矛盾,与《诗帆》及“土星笔会”交集不多的徐迟,也体验并表达了类似的心理冲突,如《春烂了时》即颇感忧愤地写道“街上厚脸皮的失业者伸着帽子/布施些 布施些∥爵士音乐演奏的是春烂了时/春烂了时/野花想起了广阔的田野”[29],处在底层关怀、都市迷狂、乡土感怀的多重情感合力间,徐迟的踌躇不定代表了新感觉诗人的思想共性。上举不同的刊物同人以及诗人个体,虽都具备新感觉诗的写作风貌,但其对摩登生活等新感觉诗核心写作对象之理解、呈现各不相同。具体说来,新感觉诗的思想倾向可分两类,一类将城市、乡村、女体作为知识分子化的审美表现对象,同时亦隐含批判意味,“土星笔会”诗人有此倾向,汪铭竹尤为突出;另一类诗人则视摩登生活书写为社会反思的路径,试图通过对都市男女恋情的情节构设和情景烘托,礼赞开放的情感关系而贬斥保守的婚姻制度,带有无政府主义色彩,鸥外鸥即系典型。

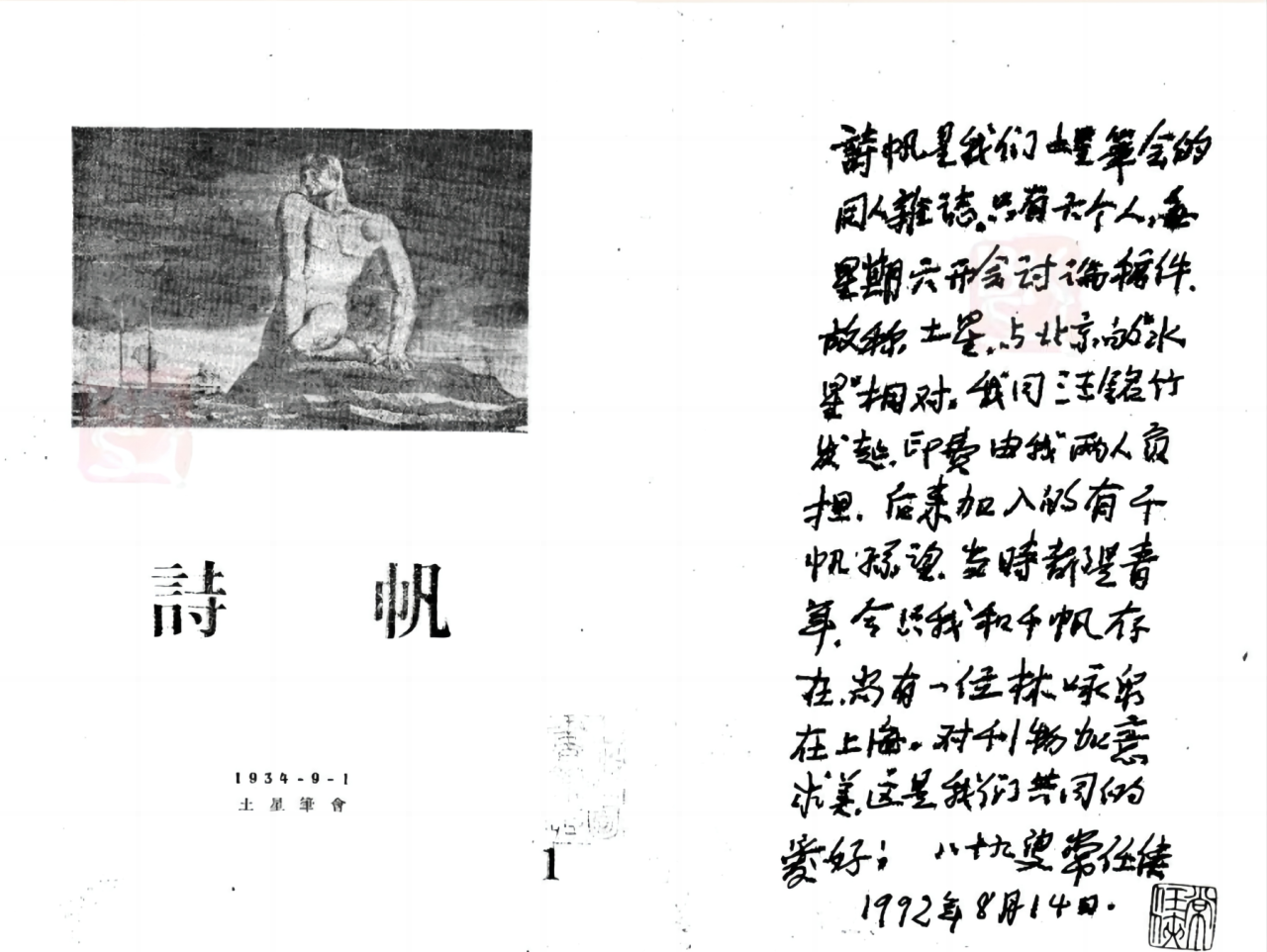

“土星笔会”同人刊物《诗帆》1934年创刊号,右侧为常任侠1992年所题

“土星笔会”成立之初,汪铭竹即提倡同人刊物“形式要美观,内容要富有田园风味,或展现都市的忧郁”[30],所谓“都市的忧郁”自然受到了象征主义诗人的启发,亦与现实生活经验相接,但在汪铭竹那里,流光溢彩的城市也暗藏着颓败的风险,面对摩登女郎敷着蔻丹的脚趾,汪铭竹却不似新感觉派小说家那般以略带亵玩的口吻轻浮地扫视,而是忧愤地诅咒道“是窃饮Circe之酒者,曾幻化变成猪匹吧/而一瞥见此艳足,将凝冻为一石像之木立”[31],他化用《奥德修斯》等经典,将摩登的视像与喀尔刻的魔酒、美杜莎的蛇发并举,突出其乱人心智之弊。汪铭竹此诗化用外典,在现实生活经验和历史文化经验间,创造出了可观的美学纵深。同时,其诗显然带有反思都市文明和摩登文化的意味,但其思想来源却较为复杂缠绕,除去其刊物同人曾热心译介的魏尔伦、波德莱尔、叶赛宁等诗人,汪铭竹早期文学观以及人生观还深受叔本华及尼采等人观点的片段式影响。青年汪铭竹曾为文反思被名利所牵制的俗世困境,诘问“难道这够上说是发于叔本华求生意志的源头,和歌德的不朽密藏吗”,进而又呼吁青年“做一个拔出不群的spuerman吧”。[32]汪铭竹批判世俗欲求,是以叔本华哲学和歌德《浮士德》作为参照系的,他进而将叔本华之“求生意志”(今又译“生命意志”)嫁接于尼采超人哲学之上,以批判的眼光看待饮食男女之事,又以必将凋败的预言式口吻描述身边的人与物乃至摩登景观,称“况且现代又是什么东西——翻云覆雨,肉的跳舞,和着淆是乱非臭铜的颤响”[33]。诚然,汪铭竹对海外诸家哲学的理解有肤浅或跳跃之处,但也不难看出他鄙夷俗利、寻求批判与超越的思想动机。由此,也就能理解汪铭竹为何既写《乳底礼赞》一类颂扬感官快适、暗合“求生意志”爱欲合理性的作品,又借《都会人底墓志铭》等诗作反省摩登之限度,渲染乡土之忧思,这并非自相矛盾,反而相辅相成。

汪铭竹的“土星笔会”同人常任侠,则更富于社会关怀的视野,摩登的生活风气被常任侠以精细的生活观察和经济分析的眼光进行比照式的呈现:“一等车是华贵的:/翘须之人方整理其美髭/其旁有坦胸之好女,/涂蔻丹于柔荑之纤指”,如此优渥的生活场景,却随诗人对二、三、四等车的描写,尤其是对四等车厢的突出刻画:“四等车是污杂的/黑色手脚的工人/紫色肌肤的农人/饥饿辛苦而坚实”[34],而逐渐显出令人生厌的一面。《列车》力求实写炎凉世态,颇能体现诗人的关怀视野,渐进式的场景描绘也颇能显出诗人的表达功力。这类以摩登生活与女体官能为题材的新感觉风诗作,也常承载汪铭竹、常任侠等“土星笔会”诗人对现代城市文明的反思。

如果说“土星笔会”诗人的新感觉诗更富文化反思的审美曲折性,那么徐迟的新感觉诗就更能体现青年诗人对摩登生活的直观感受。徐迟的诗作屡屡出现的爵士乐,其实就是他理解时代的代名词,而其诗文对待爵士乐的文化态度,也可以代表他对当时社会的态度:“爵士音乐,稍有修养的人都痛恨不绝,爵士的时代,杀人害人,无恶不作。但是这究竟是时代。时代——你不拉紧时代吗。”[35]徐迟对爵士音乐所代表的摩登社会快节奏享乐生活爱恨交加,尽管他也鼓吹速食的摩登爱情观,但其稍早写作的一系列新感觉爱情诗里,对聚散不定且流于轻浮的摩登爱情显然颇感不快,如《火柴》即哀叹:“男子是这样的多啊/反正是安全火柴的匣子中/排列着队伍呢/蠢蠢然一次一次地燃烧着/而又一根根地消失了。”[36]相比新感觉派小说家笃定的“好的作品总要把时代的彩色和空气描出来的”[37],徐迟对摩登生活尤其摩登爱情的诗歌表达总带有些“反时代”的乡土味,其1934年与好友鸥外鸥商榷爱情观的《恶魔的哲学》前有一段按语,即将此心态暴露无遗:“呈给我的名字也不露布的乡居的少女。我要告诉你外面的世界上的事;不是那快入冬了的,屋脊上的大风的事;是我会害怕你会害怕的外面的世界上的事。幸而这世界上还有我们的肃穆的乡村的悠然物外的世界,有贞静的你,和苦的我。”[38]不管题中少女是实有其人还是徐迟的文学幻想,这一段近于沈从文式的自剖都很能代表徐迟的写作心态——以浪漫的乡土想象质疑甚至拒斥摩登。尽管后来徐迟的摩登生活经验不断积累,但摩登生活却总像一种挥之不去的烦忧,萦绕着徐迟的新感觉诗风诗歌,其创作趣味又时时向带有象征主义诗歌和晚唐五代诗词色彩的路径发生偏移,写下了诸如《艳诗抄》《念奴娇》等系列爱情诗。就此而言,《讯报》称徐迟为“新感觉诗派人”是合理但不甚充分的,他在1934年至1936年间,更像是一位面对摩登生活惴惴不安的浪漫青年诗人,其诗歌写作典型体现了由浪漫的个人抒情诗,向浪掷的摩登抒情诗过渡期间徘徊不定的文化心态。相较之下,被徐迟称作“恶魔的哲学”的鸥外鸥新感觉诗,则更具审美和道德上的挑战性。

郭建英绘,徐迟《新诗两篇》插图,原载1934年12月《妇人画报》第24期 陈子善编:《摩登上海:三十年代洋场百景》,广西师范大学出版社2001年版,第165页

从1933年到1936年,鸥外鸥创作了一大批表现爱欲的作品,他尤善于表现男女精神交流甚至肉体欢爱的情景,如《劳动节》:“流着欢乐的劳动的汗/强的年青的我是喜欢锻着的/在盛燃着的桃色之灶口边/蒸汽管在彼此的皮下何处都装置着”[39],此诗对性爱场面的凝视显得极为直露大胆。鸥外鸥诗的官能书写,受到堀口大学不小的影响,有些模仿痕迹较重,但与堀口大学对性或女体本身的单纯呈现不同,鸥外鸥之诗还常或直接或暗示地设置出轨的情节前提,《失足》即是如此:“啊呀那有夫之妇的飘荡的心/不是把我这边的魂捉了过去的么。”[40]《纸饭巾的本兼各职》则以女性口吻暗示出婚外恋的情境:“无论归来与否/望你在处谈谈吧/倘彼回来了你便走岂不授左右以口舌吗/但今夜我的精神不能与昨晚一样款待你了。”[41]越轨的恋爱行为极能吸引鸥外鸥的兴趣,但他之所以频繁以类似题材入诗,既不是为了勾起简单的肉欲刺激,也不是为了烘托庸俗的情感故事,相反,其背后有着严肃的社会动机。

郭建英绘,鸥外鸥随笔《恋爱政见》插图,原载1935年1月《妇人画报》第25期 陈子善编:《摩登上海:三十年代洋场百景》,广西师范大学出版社2001年版,第185页

鸥外鸥的新感觉诗包容出轨、礼赞爱欲,当然合乎《妇人画报》等刊物受众的阅读趣味,但更主要的是因其在弗洛伊德等性心理学家的影响下,重视人的感官快感尤其性快感的合理性,并寄托以强烈的政治性。鸥外鸥将性视为恋爱的本体:“恋爱之起源的发生,发生于雌雄两性生殖器之存在——亦即恋爱之因以存在”[42],在此观念指导下鸥外鸥往往不关心缠绵悱恻的浪漫爱情表达或托物言情的象征爱情表达,反而常常是直奔主题地将性之契合与否作为观察男女爱情的核心问题。因此,当其笔下人物的爱欲需求得到满足,两性之身体得以相互契合时,鸥外鸥便着力表现爱欲之热烈;反之,当爱欲得不到满足,则暗自设置越轨的快感追寻行为。又因鸥外鸥杂糅地接受了一些马克思主义经济学的启发,其《金钢石的呼吸》等作品也批判了受金钱支配的男女关系。

此种以快感为重、以道德律法和金钱拜物教为轻的观念,与鸥外鸥早期所接受的无政府主义观念有关[43],无政府主义者如克鲁泡特金对政府统治和市场剥削都基本持否定态度,有时甚至视如仇寇。如此仇视态度经鸥外鸥之手,聚焦为对婚姻制度的批判,从他的角度看来,男女之间理应自由结合的性需求,事实上却常被强调责任义务的婚姻制度束缚着,于是他力陈婚姻制度之弊,甚至态度激烈地写下“从男与女身上得天堂,从夫与妻的制定下得地狱”[44]。因此他笔下的出轨,并不仅是追摹新感觉风气的都市爱情速写,更是无政府式的激烈婚恋伦理反思,虽略显躁进,却代表了新感觉诗富于社会反思的面向。简言之,鸥外鸥、常任侠等诸人,诗风尽显“新感觉”,立意不失“新批判”,于诗之审美与关怀上都有收获。

三 “琼楼朱馆成尘土”:抗战经验与新感觉诗风的转化

随着抗战的全面爆发,新感觉风诸诗人创作中浸透的审美追求与关怀理想,已不能再寄托于相对知识化的小楼独唱。曾牵动人心的摩登都市风景,要么毁于兵燹,要么就因诗人世界观的变化转而成为批判的对象。一些诗人忠实地记录了摩登风景的覆灭,很能代表新感觉诗对外部环境巨变的态度。如与《诗帆》诸人如汪铭竹、常任侠等交游颇多,后成为古典文学专家的女诗人沈祖棻曾填《霜叶飞》词,记敌机轰炸劫后余生之感,后阙佳句“乱飞过鹢拂寒星,陨石如红雨。看劫火、残灰自舞,琼楼朱馆成尘土”[45]颇能体现重庆遭日寇空袭后的惨景。相比古典诗词之含蓄克制,沈祖棻抗战期间的新诗创作承续了《诗帆》同人对摩登景象的敏锐观察,清晰生动地呈现了战争对摩登风景的无情摧残:

红的绿的交通灯突然熄灭,

流线型的汽车不见踪影,

城市的动脉完全停止,

大街上遂有超过死的寂静。

……

有指尖敷着蔻丹的细腻的手,

有经过日晒的健康色的胸膛,

波浪形的长发卷着血的膏沫,

苹果色的小脸和着肉的泥浆,

这些残缺的肢骸到处陈列着,

在一道血的长河中像断梗飘流。[46]

该文本着力烘托强烈的断裂感,曾经作为审美对象的都市图景和摩登形体,因战争的摧残呈现出废墟式的悲壮美,悲悼与控诉的情绪不言自明。沈祖棻的创作不仅承续了新诗尤其新感觉的新诗对战争的直观表现力,也为新感觉诗风的转向提供了背景资料——滋生摩登诗风的土壤已然毁于战火,扑面而来的是战争及其带来的一系列严峻的时代问题。事实上,新感觉风诸诗人本就不算消极封闭,常任侠即曾沉痛赋诗纪念“九一八”等由侵略势力蓄意挑起的冲突事件,鸥外鸥早年亦有习作《且停息着戎牛之步蹄》反思中苏因“中东路”事件引发的军政交锋。随着国际国内反法西斯斗争形势渐趋紧张,抗战及其相关话题成为新感觉诗人们的重要书写对象,他们多洗脱了诗歌上的摩登风或颓废气,同时又转化了新感觉风诗歌的一些观察视角和写作技术。其人诗作或是将专于男女的爱欲理想转为普泛的社会之爱,又或改造新感觉小说的身体书写路径来承载对战争的反思,思想境界上转为开阔的同时,艺术水准和风格特色并未丢失。

沈祖棻:《微波辞(外二种)》,河北教育出版社2000年版

虽然新感觉风诸诗人善于且乐于进行爱欲书写,但无可逃避的战争经验阻断了他们略显浪漫的写作路径,进而促使一批诗人以爱欲为切入点思考宏大的时代问题。以常任侠为例,抗战爆发前他的一些爱欲诗,兼得中国古典诗词的典雅与堀口大学式爱欲诗的明快,艺术面貌上已较为成熟。其创作积累,一经个人情感经历波折的捶打与民族命运危难的熔炼,便化生出崭新的境界。常任侠署“常醒元”名出版的诗集《蒙古调》,堪称新感觉诗风走向开阔的代表文本。按,1940年,因战事退居重庆的常任侠重遇在南京当教师时曾暗恋的蒙古族女学生,二人爱火重燃,精神和身体上都紧密相合。不幸的是这位未经世事的蒙古族女子被纸醉金迷的后方生活所俘虏,渐变得势利冷漠,与经济窘迫的常任侠渐行渐远。此番遗憾收场的恋情,给常任侠留下了激烈的情感和身体经验,以及绵长的失恋感伤,又与当时紧张的战事相共振,于是常任侠的笔下,不仅有对肉欲之爱炽烈赋形的诗行:“你的唇如含蜜的朱果,是沙漠中特产的。你的腰如百合花,乳房是乳酪做成的。你的足如一双羚羊的小蹄,轻捷而秀美,那么轻盈的不怕荆棘牵着你的裙裾。我将随着你的光走向辽远,你是使我走出黑暗的星宿。”[47]也不乏并置捏合私人情感展望与民族前景祈愿的句子:“我将与你联辔而并驱,疾驰于朔漠的风雪中,举起我百炼的矛枪,飞击那些东方来的鼠狐们,让祖国广阔的土地上,重展开无边的欢笑。”[48]

经常任侠如是诗学转换,个人爱欲也就具有了一种集体抗争的普适性。常任侠诗中的私人之爱与国族之爱,都是其所谓“人道的堡垒”[49],乃是人道主义得以呈现的不同层面,而《蒙古调》的一系列文本对个人之强健完满的歌颂,则是为同时宣扬男女爱情的个人需求和民族抗争的宏大需求,二者一体两面,共同召唤着诗人投身于爱之事业。因而,常任侠才高呼“我需肩起中华民族的重担,/踊跃着在边疆上举起长剑。/因为《饮马长城窟》,/正是我日夜热怀着的素愿”。诗人所谓饮马长城的心愿,自然是对古诗名篇如《饮马长城窟行》的化用,不仅坚定地表示了“北定中原”的民族独立祈愿,还暗藏着堪称炽烈的爱欲冲动,与常任侠他篇的诗句“让我俩合成一张弓,/让我们来弹射那一头小鹿……这涧谷间正好畅快的沐浴,/这里正好饮我饥渴的马”相互呼应,互相生发,常诗所谓“饮马”的行为,其实是符号化了的爱欲冲动与民族独立追求的合一。总的来说,《蒙古调》的一系列文本,将新感觉的爱欲审美推进到了能与时代共鸣的高度,代表了新感觉诗风从狭窄的个人抒情融进宏大的时代抒情的典型路径。

另一类典型路径,乃是化用新感觉小说的经典表达,将小说家的感官书写吸收为文化批判资源,进而观察战时的本土社会与国际局势,鸥外鸥即颇善此道,其诗作《欧罗巴的轮癣》即吸收日本新感觉小说的笔意,生动表现了法西斯势力在欧洲的蔓延:

欧罗巴的肚腹上

卍型的轮癣

转着轮型之阵

那轮癣

面积470·900方公里

顽癣的一种

最使人痒的一种

且有扩大轮廓的性质的

含有如践踏了花瓣的汁水

这汁水

涵养了66·178·000的卍型轮癣的细菌

细菌最大的一枚

名字叫作Adolf Hitler

向住 没有轮癣的附近肌肉泛滥

一经恶水泛滥的良好肌肉

遂又布满了轮癣了

干了

呈着瓦的褐色[50]

上举三节,显然得到了横光利一名作《拿破仑与轮癣》的启发,且录《拿破仑与轮癣》片段如下:

拿破仑的轮癣是顽癣的一种。那是所有的皮肤病中,最痒,且有扩大轮廓的性质的。你搔了一下,就有一种如践踏了花瓣似的汁水出来。干了却显出未上油彩的陶器那样的素朴的白色。可是,那表面一碰到指爪的时候,这湿疹性的白癣,便扩大到全图,猛然地开始活动了。[51]

《拿破仑与轮癣》对病态性心理准确的把握和鲜活的表现,成了鸥外鸥书写世界局势的范本和养料。同时,鸥外鸥大大发挥了横光利一小说中蕴含的厌战情绪,借疾病书写造成的阅读感受鲜明地揭示了法西斯势力的可憎,既充分发挥了新感觉一类书写路径善用身体符号的优长,又避免了反法西斯诗歌常难以避免的生硬呆板的毛病,其细腻的表现手法和宏大的国际视野值得称道。此诗虽借日本作家之巧思,着力描绘欧洲局势,却深刻地指向正遭日本法西斯势力荼毒的中国本土,堪称耐人寻味,余音绵绵。

鸥外鸥1988年摄于广州

鸥外鸥更成功的尝试,在于发展新感觉风的诗歌写作经验,对中国抗战时的经济生态变化进行了深入批判。抗战全面爆发后,大批难民向重庆、昆明、桂林等地流徙,人口的流动带来了资本的流动,也造就了这些城市在文化和商业上短暂的繁荣,其中不乏商业上的投机者,趁着百物腾贵大发其财,使得这些城市呈现着畸态的绚丽,轻浮势利的生活风气亦随之大为流行。常任侠即记录过“重庆,在一九三九年的夏天,遭受敌人的大轰炸,其后物价便扶摇直上,法币大量的发散,游资充斥市面,便产生许多囤集的商人,发国难财的暴富。这山城,顿成奇异的发展”,“由于社会的荒淫无耻,经济的压迫诱骗,许多浪漫的女性,也变成商品,穿红着绿,涂脂抹粉的去迎合商人的嗜好”。[52]后方城市的畸态生活,俘虏了常任侠涉世未深的恋人,是二人爱情悲剧的主导因素。如是景象,在抗战后方的城市蔓延着,与抗战烽火一同成为一代新感觉诗人风格变化的时代推手。与常任侠一样流徙西南的鸥外鸥,则见证了朴素的山城桂林因中国香港陷落、港资相继流入而发生的风气变化,对此深表同情又忧心忡忡的他写下了堪称代表作的《被开垦的处女地》,看似不动声色的陈述下是感时忧世的深切关怀,文本内还暗藏对新感觉派小说的吸收与发展:

山动了 原野动了 林木动了 河川动了

宇宙星辰的天空也动了

他们乘坐了列车轰隆轰隆的来了

举起了铁锄了

播下了种子了

开垦这未开垦的处女地了

携带着黄得可爱的加州水果也有

携带着黑得可怕的印度植物的也有

注意啊

看彼等埋下来的是现代文明的善抑或恶吧[53]

上引两节诗歌显然受到了片冈铁兵小说《色情文化》的启发,这部由刘呐鸥翻译引进的日本新感觉派小说以新通铁路的山村为背景,片段式地勾连起几位青年与一位少妇真幻交织的爱欲罗曼史,该文对意识的呈现纤毫毕致,流畅贯通的环境和心理描写极显天才。开篇便是:“山动了。原野动了。森林动了。屋子动了。电杆动了。一切的风景动了。经过了这令人厌恶的经验,我们村里的新文明史开始了。”[54]鸥外鸥直接仿写片冈铁兵小说的句子,并沿用小说里铁道新设的楔子,却将片冈铁兵小说的着力点颠倒了过来——《色情文化》内的铁道,带来了主人公的旧情人和旧情敌,给小山村、主人公、山村小学生等都带来了情感的骚动。片冈铁兵文所谓“新文明史”,虽略带哲学气味且文体不乏诗意,却还是以爱欲引发的心理躁动为“文明”中心的。与之相异的是,鸥外鸥《被开垦的处女地》展现了诗人的经济社会分析视野,对避难的人和资本给山城桂林带来的变化表达了深深的忧虑。诗人借用小说笔意,创造性地以批判眼光来处理切身经验,其创作立意显然较《色情文化》更贴近当时的中国现实。另一首创作时间可能相近的《传染病乘了急列车》更具体地列举了桂林城冒出的摩登风气:“穿着整洁无垢的洋服的先生来了/寄生在先生们的钱袋上的/花枝招展的Smart Girl 来了/制造上等家具的木器商来了/手握圆规三角尺的建筑师来了/毁坟灭骨的购买地产者来了”[55],此诗用语浅白,也更直接地展示出鸥外鸥的批判重点,即摩登的生活风气和资本的生产逻辑对人和物质的商品化。

呐呐鸥译:《色情文化 现代日本小说集 》,上海水沫书店1929年版

可以说,常任侠的爱情挽歌与鸥外鸥的批判骚音,都抓住了时代的不同侧相,他们的诗文共谱出带有新感觉色彩却又不拘于摩登独唱的战时新曲;尤其鸥外鸥,他仍然不失“新感觉”的敏锐眼光和犀利笔法,却已然成为一个凝神于经济失衡、社会不平等加剧等严肃问题的“左翼现代主义”诗人。除鸥外鸥和常任侠外,汪铭竹、徐迟等也都创作出了不少反映抗战乃至世界反法西斯事业的作品,如汪铭竹取譬精妙的《法兰西与红睡衣》,以作为身体表征的法国投降派官员的“红睡衣”为核心意象,承载对法国乃至本土战局的深切忧思,展现出了诗人对身体书写路径的政治性转化;徐迟的长篇诗剧《时间爬了出来》等,也突破了以往的创作限制,堪称诗艺与思想的新收获。

总而言之,流行于二十世纪三十年代的新感觉诗风,同新感觉派小说一样值得研究者重视,相关文本仍有很大的审美解说价值和文学史参照意义,尤其是诗人们对城市景观、生活风气、身体爱欲的敏锐把握,大大扩宽了中国现代诗的选材边界,丰富了现代诗写作的表达路径。更难能可贵的是,这批诗人多能走出原本略显狭窄的审美趣味和相对单纯封闭的写作态度,不堕于颓废的爱欲话题和肤浅的摩登风尚,笔耕不辍地以敏锐感官和细致笔触思考反映战时的中国,并未在艺术乃至人格上走入颓废妥协的歧路。新感觉诗风的发生和演化,亦是中国现代诗歌史颇为特殊的案例,其美学创作和思想表达,当然属于广义上的“现代主义”诗歌,却又因其力求清晰直观的写作方式与追求曲折晦涩的诸多现代诗歌流派相异。此外,鸥外鸥、徐迟等人又有汇入左翼诗歌创作的动向。总之,考察新感觉诗风的发生与发展,能为现下对现代主义诗歌和左翼诗歌渐显板结固化的认识状况,提供新的参照物。

张静轩

清华大学人文学院

100084

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第11期)

注释

[1]如彭小妍《一个旅行的文本:昆虫记、日本无政府主义者与上海新感觉派》(“A Traveling Text: Souvenirs Entomologiques, Japanese Anarchism, and Shanghai Neo-Sensationism”)指出鸥外鸥小说《研究触手的三个人》属新感觉派一类,请参NTU Studies in Language and Literature,2007年第17期;解志熙《“不降的兵”——鸥外鸥战时诗作引论》则认为鸥外鸥“是三十年代新诗坛上的‘新感觉派’诗人”,请参《文艺理论与批评》2022年第6期。

[2]参见《日本崛口大学幽默的诗》,何章陆译,《论语》1933年4月第15期,题中“崛口大学”系误排;以及《日本堀口大学又一幽默的诗》,镜如译,《论语》1933年8月第21期。

[3]《掘口大学诗抄》,白璧译,《新文艺》1929年12月第1卷第4期。另外,堀口大学《乳房》一诗还有署名CP的译本,刊载在邵洵美等主编的唯美主义刊物《金屋月刊》1929年第7期上。

[4]讯俟:《穆时英》,见杨之华编《文坛史料》,上海中华日报社1944年版。此外,穆时英小说《被当做消遣品的男子》亦借男主角之口表达了对堀口大学的喜爱,参见穆时英等著《浮世辑》,上海良友图书公司1925年版,1935年付印,第20页。由穆时英(1912年生)等作者的年龄推断,该书版权页注明的“一九二五年初版”不合时间逻辑,可能系“一九三五年初版”所误。

[5]参见《鸥外鸥讲座:漫话新诗的新与我》,郑政恒记,香港《百家文学杂志》2012年4月15日第19期。该讲座举办于1987年7月鸥外鸥赴港参加文学活动期间,讲座记录稿曾刊《大公报(香港)》1987年7月30日第5版,只是报纸限于篇幅,有所删节,《百家文学杂志》刊本则更为完善。值得注意的是,鸥外鸥直接称堀口大学为“新感觉派诗人”,也可看作诗人对自己的一种风格定义。

[6]请参常任侠《东瀛印象记》,沈宁编,商务印书馆2013年版。该选集收录常任侠两次赴日期间的日记,多次提及堀口大学。

[7]鸥外鸥:《火药库的守卒》,《新时代月刊》1932年11月第3卷第3期。

[8]汪铭竹:《手》,《诗帆》1935年5月第2卷第4期。

[9]堀口大学:《乳房》,白璧译,《新文艺》1929年12月第1卷第4期。

[10]常任侠:《千代子的忧郁》,收入《毋忘草》,南京土星笔会1935年版,第24页。

[11]有学者认为,中国现代诗歌史上存在受“唯美-颓废主义”观念影响甚深的“肉感诗派”,邵洵美为该派代表诗人,而本文涉及的滕刚在《金屋》《狮吼》等刊活动的阶段,亦被视为该派诗人之一,相关论述请参解志熙《美的偏至》,上海文艺出版社1997年版。

[12]鸥外·鸥:《技术政治力的贫困的丈夫》,《锁的社会学外五帖》(这是刊物目录上的标题,刊物正文里的标题则作《锁的社会学他五帖》),《矛盾》1934年1月第2卷第5期。“鸥外·鸥”系鸥外鸥笔名的另一署法,亦偶见于刊。

[13]片冈铁兵:《艺术的贫困》,郭建英译,《新文艺》1929年9月第1卷第1期。

[14]鸥外鸥:《研究触角的三个人》,《妇人画报》1934年9月第21期。原文“Fraud”误排了一个字母,应为“Freud”;“Oralerotic”应为“Oral erotic”,即“口唇期”,是弗洛伊德所划定的人类性心理的最初阶段,约从出生到一岁半,弗洛伊德认为此时期的婴儿主要依靠吮吸等口唇感觉获得性满足。

[15]鸥外鸥:《AMAZONES的恐怖失眠》,《诗志》1937年3月第1卷第3期。

[16]施蛰存:《乌贼鱼的恋》,《新诗》1937年5月第2卷第2期。

[17]蔼里斯:《生活的艺术》,铭竹译。该文原刊南京《中央日报》副刊《文艺周报》1931年6月25日第35期,系汪铭竹节译的霭里斯散文集《随感录》,文后附有译者对蔼里斯的简评。

[18]常任侠:《土星笔会和诗帆社》,《新文学史料》1993年第1期。需要特别补充的是,常任侠提及的叶赛宁等田园诗人及马雅可夫斯基等都市诗人,在审美趣味上大相径庭,甚至两位诗人在世时即颇为不睦。这体现了“土星笔会”诗人的兼收并蓄,也能为其同人面对都市文明时的复杂态度提供参考条件。不过,常任侠对叶赛宁进行译介,稍晚于《诗帆》同人热心创作新感觉风诗歌的时段,故不对其影响展开讨论。

[19]鸥外鸥:《户外运动选手——两性平等风俗Album》,此诗与《AMAZONES的恐怖失眠》合题《户外运动选手·他一篇》,刊《诗志》1937年3月第1卷第3期。其中Dancaing-Hall疑有误排,或当作Dancing-Hall,即“跳舞场”。

[20]施蛰存:《你的嘘息》,《新诗》1937年5月第2卷第2期。

[21]徐迟:《沉重的BUS》,《矛盾》1934年3月第3卷第1期。

[22]如上海小报《讯报》即刊文称“新感觉派诗人徐迟,近年来似乎很红”,参见大木《新感觉诗人徐迟自由上大学》,《讯报》1939年9月21日。

[23]滕刚:《紫外线舞》,《诗帆》1934年10月第4期。原诗“maior”疑误排,或当为“major”,该词有音乐术语“大调”之意,合原诗语境。

[24]邵洵美:《贼窟与圣庙之间的信徒》,收邵洵美文艺论文集《火与肉》,金屋书店1928年版,第59页。

[25]徐迟:《电影违心论:墨画与爵士》,《新华画报》1936年7月5日第1年第2号。原文“Saxonphone”系误排,当为“Saxophone”,即“萨克斯”,一种西洋管乐器。

[26]所谓“戴望舒风”,可理解为盛行于《现代》杂志的模仿戴望舒作品风格的一大批“《现代》派”诗作,多带法国象征派色彩而情绪婉转低回,当时即有人质疑诗歌青年对戴望舒“尽量模仿”以至“落于戴望舒先生诗体的传统”(白丁:《关于〈现代〉上的诗》,《中央日报》1934年3月6日)。鸥外鸥《搬戴望舒们进殓房》(《广州诗坛》1937年10月第1卷第3期)一文则对该诗风进行了更为深刻且激烈的批判。事实上,鸥外鸥本人也曾因不愿顺应施蛰存的诗歌偏好而遭退稿,可另参鸥外鸥《相识未必相知》一文(香港《星岛日报》1981年2月2日)。

[27]施蛰存:《又关于本刊中的诗》,《现代》1933年11月第4卷第1期。

[28]汪亚明:《“现代主义”的本土化——论“诗帆”诗群》,《文学评论》2002年第6期。

[29]徐迟:《春烂了时》,《矛盾》1934年3月第3卷第1期。

[30]常任侠:《土星笔会和诗帆社》,《新文学史料》1993年第1期。

[31]汪铭竹:《足趾敷着蔻丹的人》,《诗帆》1934年10月第3期。

[32]铭竹:《我们应超越现代》,《中央日报》1929年9月24日。原文“spuerman”系误排,当作“superman”,即尼采哲学所谓“超人”。

[33]铭竹:《我们应超越现代》,《中央日报》1929年9月24日。

[34]常任侠:《列车》,《诗帆》1935年3月第2卷第2号。

[35]徐迟:《电影违心论:墨画与爵士》,《新华画报》1936年7月第1年第2号。

[36]徐迟:《火柴》,《矛盾》1934年1月第2卷第5期。

[37]刘呐鸥:《色情文化·译者题记》,上海水沫书店1928年版,第1页。

[38]徐迟:《恶魔的哲学》,《妇人画报》1934年12月第24期。

[39]鸥外鸥:《劳动节》,《东方文艺(广州)》1933年6月第1卷第5—7期合刊号。

[40]鸥外鸥:《失足》,《新时代月刊》1932年10月第3卷第2期。

[41]鸥外鸥:《纸饭巾的本兼各职》,《矛盾》1934年1月第2卷第5期。此诗系《锁的社会学他五帖》小辑之一,刊本原文以大小字号排列,详参原刊。

[42]鸥外鸥:《股份ISM·恋爱思潮——OGAI’ONIC-LOVE》,本文连载于《妇人画报》第28期(1935年5月25日出刊)、第29期(1935年6月25日出刊)。原标题“OGAI’ONIC-LOVE”疑有误排,或当为“ORGANIC-LOVE”,即“官能之爱”。

[43]事实上,无政府主义对青年鸥外鸥影响甚深,他曾在访谈中回忆青年时的思想倾向称“大革命失败之后,我读了巴金以芾甘的署名翻译的克鲁泡特金、巴枯宁、蒲鲁东等著作,因而对欧洲的社会主义的思想源流,渐渐有所了解,也知道一些当时西班牙、意大利的无政府共产主义者的活动和斗争情况”。参见《访问鸥外鸥同志》,该文是鸥外鸥1983年5月30日在广州家中接受陈颂声、邓国伟的访问记录整理稿,原刊中山大学中文系现代文学研究室编《资料与研究》第1期(此期是《中国诗坛》资料专辑之一),内部刊物,1983年7月1日印行。

[44]鸥外鸥:《一枚沉住的炸弹》,该文是一组二十二则语丝,刊《新时代月刊》1932年7月第2卷第4—5期合刊号。

[45]沈祖棻:《涉江词》,湖南人民出版社1982年版,第16页。《霜叶飞》词前有小序,说明是为纪念己卯年(1939)与程千帆先生过重庆遇敌机轰炸后作。

[46]绛燕(沈祖棻):《夜警》,收入诗集《微波辞》,独立出版社1940年版,第32页。

[47][48]常醒元:《蒙古调》,第79、73页。

[49]常任侠:《兄弟们,我们决心不愿做奴隶》,《文艺月刊》1937年11月第1卷第4期。

[50]鸥外鸥:《欧罗巴的轮癣》,《中学知识》1939年9月第2期。此处“卍”是佛教符号,德国纳粹万字旗符号当为“卐”,与佛教符号方向相反,而原刊所附插画上的符号正是“卐”,可证正文里的“卍”当是误排。

[51]横光利一:《拿破仑与轮癣》,黄源译,《文学》1933年7月创刊号。

[52]常醒元:《蒙古调》,百合出版社1944年版,第15~16页。

[53]鸥外鸥:《被开垦的处女地》,桂林《诗》月刊1942年11月第3卷第4期。字体加粗从原刊本。

[54]片冈铁兵:《色情文化》,刘呐鸥译。收刘呐鸥编译小说集《色情文化》,水沫书店1929年版,第55页。

[55]鸥外鸥:《传染病乘了急列车》,《鸥外诗集》,桂林新大地出版社1944年版,该诗收入《鸥外鸥之诗》(广州花城出版社,1985)时增加了副题“(桂林的裸体画)”,诗后附注写作时间“1942年”,并有补注云:“这也是为当日的桂林受到香港人风气的冲击,而忧心忡忡的一首诗。1984年补注。”《被开垦的处女地》收入《鸥外鸥之诗》时亦加有副标题“(桂林的裸体画)”。鸥外鸥亦有另文提及“后来在《诗》刊上,我连续写了《被开垦的处女地》一连串有关桂林的诗。《被开垦的处女地》这本来是一本题为《桂林的裸体画》的诗集的主题诗”。参见鸥外鸥《郁郁群山玉桂香》(该文收入《桂林文化城纪事》,广西社会科学院主编,潘其旭等编选,漓江出版社1984年版)。

|