|

陈恭禄:《中国近代史资料概述》,中华书局1982年版

内容提要

在当代文学史中,如何选题既是一个常见问题,也是一个可以体现研究者个性和思维习惯的问题,因人而不同。有的史学理论从“事件史”入题,有的强调依据考证探索“真相”,有的更重视时代兴衰在研究中的作用,这些出发点,都不失为有益的参考。然而具体到读材料,在摸材料的过程中去发现、凝练和提纯问题,情形就有可能会溢出这些预想之外,也超出之前的问题考虑。一些细微的社会信息,就在材料层层包裹里涌现,而另一些看似波澜不惊的历史声音,也并未在其中沉默。这种情况下,就需要研究者自己去重新组织、调整和再集聚,这是问题的调整,也是问题的淘洗。因为当代文学史,是当代史的组成部分,所以它对问题的认识,会经常超出“文学”范围,也或者是二者的默契与结合。

关 键 词

当代文学选题 事件史 探索真相 时代兴衰 当代史

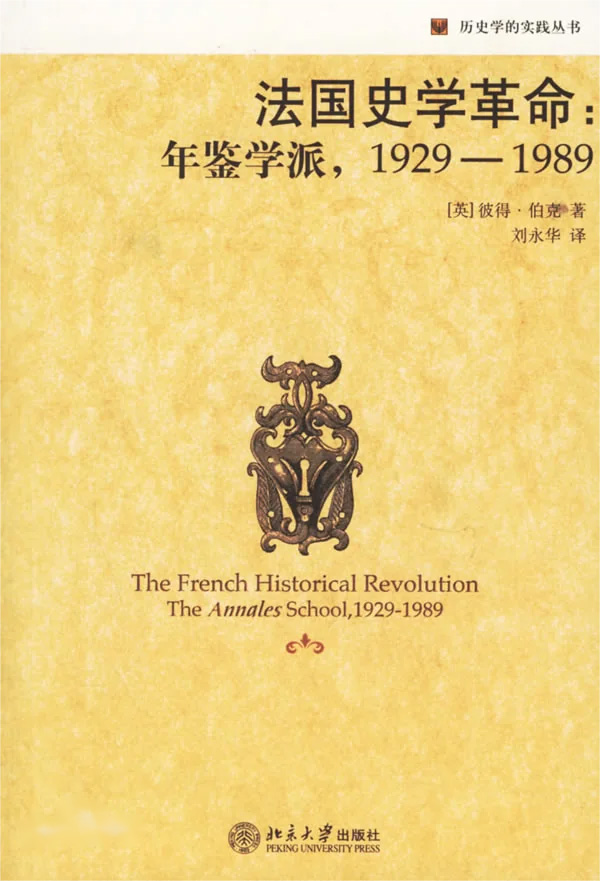

在当代文学史研究中,“如何选题”,不仅关系到研究的细致化、具体化,也会直接影响下一步工作的开展。中外史学理论不乏这方面的讨论。如费雷先生认为,传统史学的主要特点,“并不在于它是一种‘事件史’”,“因为从定义上说,对过去的每一项研究都在重构‘事件’,在何种事实应奉为‘事件’与何种不应奉为‘事件’之间,并无逻辑标准可言”。因为史学最普遍的特征,“是认为阶段比研究的问题更为重要,对某一‘时段’的研究确立了这种优先性后,史学家的主要任务是增加新事实,或是纠正对该时段历史变迁的诠释”。既然传统史学是“重构史学”,所以,叙事成为这种史学的基本构件。[1]

以近代资料研究闻名于世的陈恭禄先生,相信选题越小越具体,更有利于探索事实的真相。他说,1909年,大库损坏,暂把清史旧档移至文华殿的两庑,地窄不能容纳。“军机大臣管学部事张之洞奏请,将大库所藏书籍设立学部图书馆,收藏流通,并以旧档无用,建议焚毁。”“学部参事罗振玉闻而进言,档案史料暂免于厄。”不过,1921年,因保存经费积欠,馆员数十人,又将装在麻袋中的十五万斤档案,贱卖给纸店,致使一部分流出。罗振玉闻讯,以三倍价买回,分藏于天津、北京等地。他整理的极小一部分,印成《史料丛刊初编》十册。收藏家李盛铎知外人出重价购买,紧急以一万六千元收回。1928年,中研院史语所继以一万八千元收购,比十五万斤减少两万斤,将其中一部分文件,编成《明清史料》甲、乙、丙、丁四编。另一部分,交北京大学整理。[2]

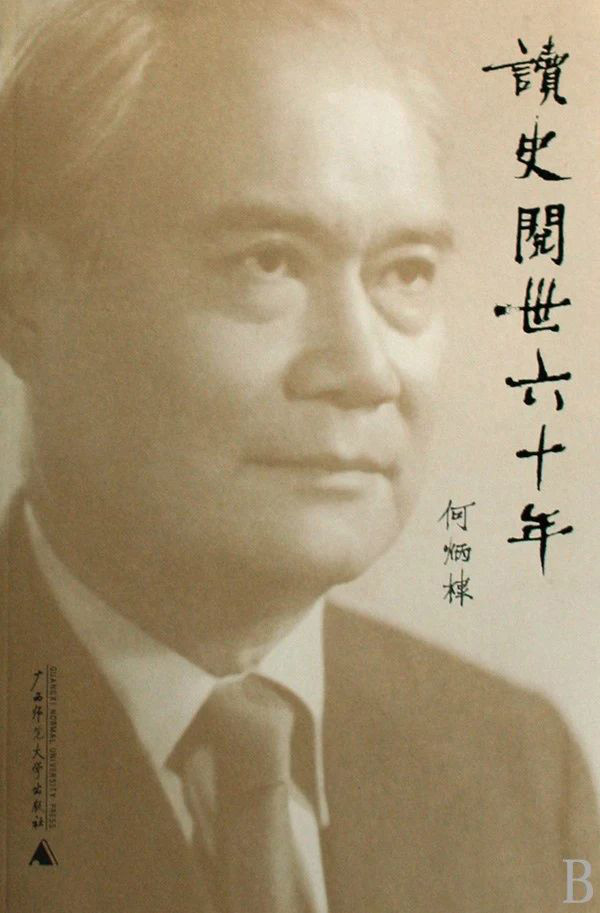

华裔美籍历史学家何炳棣先生在谈研究选题时发表了如下见解。他在研究家族兴衰的时候表示,当国内“研讨‘资本主义萌芽’即将蔚然成风之际,我早在1952年夏就已经以两淮盐商为个案,初步探索何以在传统中国巨量商业资本的存在,并不能导致资本主义产生的主因。首先是两淮富商与其他社会的‘新富’往往因犯‘炫耀式消费’的心理情结”。一类是“婚嫁丧葬,堂屋饮食,衣服舆马,动辄数十万”;或将数万金,“散自金山塔顶,以博片刻欢笑”。另一类文化水平较高者,长期收集碑帖、书画、图书,“跻身全国收藏名家”;或以重金与经史大师、骚人墨客,“定期诗赛,招待豪华”,“从事风雅的社会活动”。由此导致家族中进士、举人、生、贡人数越来越多,商人的比率却越来越小,“以至巨富之家财产很少有能保持到四五代以上的”。[3]

何炳棣:《读史阅世六十年》,广西师范大学出版社2009年版

文学史既然是史学的一部分,因此史学理论和经验,也可为文学史研究汲取。

从以上三案例可以看出:费雷是说当“事件”“时段”确立了优先性之后,研究者的任务,就是围绕这一对象“增加新事实”,于是叙事成为“重构历史”的基本构件;陈恭禄从大格局中剥离出“旧档失散”的前因后果,围绕具体事实真伪,以很小角度,来谈时代更迭中的大问题;何炳棣探讨中国传统社会家族衰落的原因,解释科举压倒经商的历史脉络。其中包含中国人“以文为重”的文化心理结构,它是对资本何以不能嫡传四五代原因的权威论析。这些,都对“如何选题”提供了极佳的例证。

一 时段和事件会影响选题

费雷所说的“事件史”,类似于法国年鉴派的“时段史学”(微观史学)。时段史学是年鉴派与西方传统史学观念的主要分歧点(后者主张宏观史学)。[4]这个说法,也与中国传统史学的“总体史”和“专史”的概念,有某些接近的地方。[5]不过,“时段史学”注重史学与社会学、政治学和经济学的跨学科综合,长于问题史的分析;而中国传统史学做“专史”的习惯(包括西方的实证史学),是在文献史料的基础上,对时段和事件,进行详细的叙述。在这种情况下,后者对档案材料的依存度较高,“在实证研究中,传统史学对档案尤其是地方档案情有独钟。传统史学家相信,通过对档案内容进行耐心细致的考察,他们将找到研究主题”[6]。

彼得·伯克:《法国史学革命:年鉴学派,1929—1989》,刘永华译,北京大学出版2006年版

我们再来看费雷时段史学环境中的“事件史”观点。

在当代文学史中,一般的是将七十年,分作“前30年”和“后40年”两个历史时段。在两个相对狭小的时段范畴中,又可以分出若干个大大小小的文学“事件”来。因为有事件,它就与没有事件的时段环境,在时代症候、氛围和情势上很不相同。上学期给文学院本科生开“中国当代文学史”这门基础课,我把1949年至1984年的《文艺报》摸了一遍。下学期还要接着给新一届本科生讲授这门课,我又把1949年至1955年的《文艺报》,一页一页地细看了一遍。初步印象是,如果没有文学事件,它与同类的文学批评杂志(包括1949年以前和1979年以后的绝大部分报纸杂志),可能没有什么不同。然而,一旦有事件,报刊就会凸显出一种“特殊的面貌”,它的文章、文气、组稿和选稿工作,就会和以前有明显的差异。

《文艺报》第三卷第二期目录(1950年11月10日)

《文艺报》1952年第1号

具体地说,1950年、1952年报刊的气氛稍微紧张,1953年、1954年则相对平和一些,1955年以后再度紧张了起来,我们都熟悉其中的时代原因。但是,是否一有事件,气氛一紧张,我们就能触摸到某种“选题”,而没有事件出现,“选题”的意识就变得模糊,或者即使有脉搏,也难以触摸到其中的律动了呢?也不尽然。我举一个例子,比如《文艺报》1953年第4号的目录(原刊为竖排版式):

作家要为创作电影剧本而努力(社论)………………………(三)

加强电影剧本创作的组织领导工作

……………………记者(五)

使人们得到幸福是最高的道德标准

…………………………菡子(八)

关于婚姻和家庭生活的作品的一些问题………………于晴(一 O)

看朝鲜铁道艺术团的演出

…………………盛礼洪(一三)

关于对待祖国文化遗产问题的意见

…………………程千帆(一四)

评《朝鲜战场速写》

……………………陈肃(一八)

反对以粗率态度介绍苏联的戏剧艺术…………………高宇(二一)

辽东民间艺术会演观摩记

……………………徐明(二二)

中国人民杂技团在北欧

………………张梦庚(二四)

农村巡回演出的收获

……………叶至诚、赵敏(二六)

加强对农村业余剧团的思想领导

……………贺兴敏(二七)

波兰作家白兰笛斯近著《战争之间》…………………梁告(二八)

工艺美术的基本问题

……………………王逊(三二)

纪念性与装饰性雕刻的诸问题

…………………………………

钱景长译、李还校 维·穆克希娜(三六)

新书刊(五则)…………(三 O)

国内文讯(六则)

国外文讯(三则)

(画页)祖国向工业化迈进(木刻)………………彦涵(插页)

考文化(木刻)……彦涵(九)

仅从该期目录来说,看不出有社会活动的特有涟漪,可以用“波澜不惊”来描述。不过,在当代中国1950年代前期这个“时段”,我们知道,是新中国励精图治的初创期,战争、运动和社会改造频繁发生,社会生活起伏不定,人们不小心会卷入其中,但对未来的期许和展望却依然一派光明。这个时期,曾被看作是新中国的一段“理想的生活”。但是在这个时段环境中,即使没有“明事件”,也存在着另外一些的“隐事件”——这些隐事件,就使文章题目不经意地残留着事件的痕迹,或者是它们在不远处的余响、回声,依稀可闻。柯林武德针对这种情况提醒说:“严格说来,史学所研究的对象与其说是历史事实,倒不如说是历史事实背后的思想活动。自然科学并不要求科学家认识自然事件背后的思想,而史学则要求史家吃透历史事件背后的思想;唯有历史事件背后的思想——可以这样说——才是历史的生命和灵魂。”换作柯氏本人的原话是:“与自然科学家不同,史家一点也不关心如此这般的事件本身。他只关心作为思想之外在表现的那些事件上,而且只是在它们表现思想时,他才关心它们;他关心的只是思想而已。”[7]这一观点,对于不会分析“明事件”,且又对“隐事件”找不到选题感觉的研究者来说,显然是有进益的。

程千帆:《关于对待祖国文化遗产问题的意见》,《文艺报》1953年第4号

我们以程千帆先生[8]这篇《关于对待祖国文化遗产问题的意见》的商榷文章为例。该文没有标“粗黑标题”,不是本期“重头文章”,题目好像是表态文章,但其实不然。程千帆说,发表在《新建设》第四十八期上,翦伯赞先生所写的《关于历史人物评论中的若干问题》强调:

我们今天可不可以向杜甫、白居易学习呢?可以向他们学习,因为从他们的作品中,可以看到中国古典文学的优良传统。但是必须指出,我们今天的时代已经不是杜甫和白居易的时代,因而我们今天所要求的文艺作家的政治态度、生活态度、创作态度,就不是杜甫那样的态度;我们今天所要求的战斗精神,也不是白居易那样的战斗精神。今天的文艺作家所学习的,应该是工农兵,因为他们的政治态度和战斗精神,才是全心全意为人民服务的典范,才是为劳动人民的事业,为社会主义的前途,为世界和平而不倦的斗争的典范。

程文表示,不能够“同意”此说,因为它“十分狭隘”,而且“机械”。因为向古代作家学习(或外国的),“乃是毛主席所指示的吸收和借鉴,而非替代与照搬”。他还反对翦先生把古典文学作家“内容”和“技巧”的割裂说,进而指出:

古典文学的大师们的作品,思想性与艺术性是统一的,倘若他们在当时没有先进的思想内容,也就不可能有高度的艺术技巧。如果翦先生所谓“优良传统”是指前者,则翦先生自己已经声明是不足学习的,如果是后者,那就正暴露了他对文艺科学中思想性和艺术性相互关系的不了解。如果既不是前者又不是指后者,那我们就只好对着“优良传统”四个字瞪眼了。……祖国伟大的文学遗产中最值得我们吸收和借鉴的,主要是人民性的内容和现实主义的创作方法。我们认为,这就是今天应当具体地、深入地加以研究和分析的,也是今天应当认真地学习的。[9]

从程先生这篇文章的背景看,他写作此文不是由某社会事件激发的[10],而是与历史学家翦伯赞有关“文学遗产问题”的商榷文章,这种文章当时并不少见。但是在言必称“工农兵”的时髦氛围里,仍然可以认为有历史时段的“隐事件”因素在里面。因为从翦先生割裂杜甫、白居易诗歌的人民性,与当代中国人民性的联系的角度看,他并不缺乏古典文学常识,故意以外行充内行,而是紧跟工农兵理论的一种积极入世行为。然而,程先生借助毛泽东“吸收和借鉴”中国古典文学遗产指示,对翦先生观点加以毫不客气的反驳,也正好证明他深知自己所处的这个“时段”。与“时段”的思想紧密结合,而又有意保持一点距离,也恰巧说明程先生十分懂得生存之道。

由此扩展开来,以“时段”和“事件”为特定视野,有不少题目可以做研究选题,比如,“争取小市民层的读者”“李琮事件”“吕荧的文艺学教学问题”“萧也牧的《我们夫妇之间》”“关于王林《腹地》的评价”“‘原生态’,还是‘典型性’”“有关《关连长》”“路翎的三篇小说”“通讯员现象”“培养工农兵作者”“邓友梅短暂的批评生涯”“真人真事与英雄人物塑造”“陈企霞的文艺批评”“文学杂志的‘出版广告’”“惩治不法书商”“苏联文学热”“国外文讯”“读者来信”,茅盾和冯雪峰的“古典文学研究”、丁玲的“创作谈”、“社会主义国家的文学交流”、“转载《人民日报》社论”、王朝闻的“艺术评论”、《文艺报》“编委会”的变动和改组、文学杂志上的“学者专栏”——当然,有许多有名的“事件”现象,虽已被学术界反复研究,依然有不少稀少的“材料”“真相”“疑误”需要再开发,需要去查证和证伪。当然,更繁重的工作,是对各类“明事件”和“隐事件”的辨别和区分,因为,有学术价值的研究选题,并不都在一目了然的显赫事件中产生。当重大社会事件过去之后,历史“后遗症”纷纷转向了暗角,处于静默状态。这样,各种名目不清、保持静默的“隐事件”,并非“明事件”。它们变作后者的“化身”,隐于后台,这是一场“面具舞会”,或是社会历史的匿名者。对研究者来说,如何感觉敏锐地发现、捕捉它们若隐若现的信息,倾听它们细微的呼吸,就变得日益重要。对此,安托万提醒人们说:“没有问题,就没有事实”(材料)。[11]朗格诺瓦、瑟诺博司则强调“问题”和“材料”的相互推动:“一个有能力的人会发现,有些文献,对论述某点历史来说是必要的,但情况却非常糟糕,它们散落四方,被污损了,而且是不可信赖的。”“这个人”就“必须自己做出选择。”[12]

安托万·普罗斯特:《历史学十二讲》,王春华译,北京大学出版社2012年版;

朗格诺瓦、瑟诺博司:《史学原论》,余伟译,大象出版社2010年版

二 如何“选题越做越小”

以“时段”“事件”为窗口,在收缩选题类型和范围以后,就有必要来谈谈选题的“大与小”的问题了。

我向来不反对做大选题[13],在中外史学理论中,“博通”和“专精”是一个永远的话题。博通指的是大选题,全视野、整体性和宏观性的研究选题,像中国历史学家吕思勉先生从事的“通史研究”,这种大开大合的做法依然受到人们的称赞。[14]不过,依照个人习惯和能力,到后来,我仍倾向于选择小题目来做研究。相反,这位称赞吕思勉的严耕望先生也对做小题目情有独钟:“有些人认为要小题大做,才能深入,有所发现,使学术向前推一步。这大抵是主张专精一派,目的只在求‘真’,不涉其他,所以认为一条笔记往往比一篇皇皇大文有价值。”但他提醒做小题目,“要注意”它“是否对于某一重大问题极有关系”,“那末问题虽小,但可供他人将来研究大问题之用”。[15]

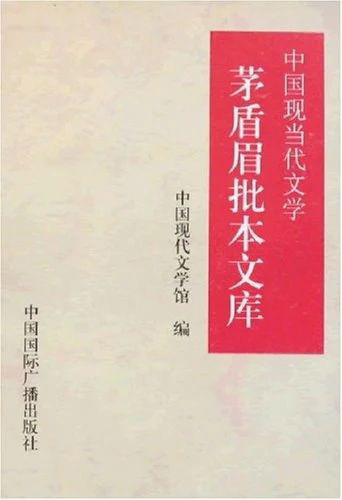

与茅盾一生宏富的文学著述相比,他二十世纪五六十年代的文学批评是一个小选题。而在其间,他对该时期流行的革命历史小说“批注”式的“点评”,更是一个小的不能再小的选题。一篇点评是他的《读书杂记》。杂记大概写于1958年至1959年,该文评价了曲波的《林海雪原》,对梁斌的《红旗谱》、杨沫的《青春之歌》、冯德英的《苦菜花》和《迎春花》等,也有不同涉及。该文曾被收入1984年12月出版的《茅盾研究》第二辑,以及黄山书社2014年版的《茅盾全集·中国文论八集》(第175~178页)。现将有关对《林海雪原》的评价观点,抄录如下:

故事的环境(林海、雪原)和惊险性质(对付特务的侦察工作等等)决定了这本书的革命浪漫主义的色彩。革命浪漫主义需要丰富的想象、豪迈的气魄——而此两者,又必须以跌宕、奔放、绚烂的文笔来表现。作者在这方面有一点,但不充分。

作者的想象力次于气魄。他不能把“林海”“雪原”写得绚烂生动,使我们如身入其境。这里举几个例子:

奇峰险恶犹如乱石穿天,林涛汹涌恰似巨海狂啸。林密仰面不见天,草深俯首不见地(第49页,第三、四行)

……

全书最吸引读者的,是惊险的故事,和相当机智的对话。本书中不协调的部分是短短几句的文言的环境描写,这是游离的,好像只是人物相片的镜框。

……

人物——突出地写出了少剑波、小白鸽(白茹)、刘勋苍、杨子荣等等,英雄气概和少女的神态,都比较好。但总的说来,这些人物都不深刻,性格的发展写得少,几乎没有发展。

三十万言的长篇,结构上是要费点功夫的。作者处理得还不差。例如,作者也注意到章与章的节奏;写了紧张的战斗以后,接着写点舒缓的抒情气味的。可是,还没有淋漓尽致。

作者从旧小说学得一些好的东西,可是还不能用旧小说的塑造人物的方法来塑造他的人物,即不能用动作来表现人物的内心活动,而只是用叙述来说明人物的内心活动。

1958年5月4日

下午记

少剑波这个人物写得不好。我们看见他发指示(他的话都有点这个味儿),审讯,以及其他言、动,都是一个调子,性格没有发展。

书中人物的性格都没有什么发展。

背景的不平凡:林海雪原。

故事的不平凡:斗智、斗力的惊险场面。

人物的不平凡:坚强的斗志,高度的机智,乐观主义,豪迈。

……

大凡写景(环境),不能为写景而写景,而应当使写景为主题服务。具体言之,一为烘托,这是烘托人物(例如《红楼梦》写雪中宝琴捧红梅立山坡,又如《水浒传》写……可以多举例),二是渲染,这是加浓作品中整个或特定章段的气氛……[16]

可以看到,茅盾对《林海雪原》的“惊险性”“豪迈气概”“机智”是比较肯定的,但对少剑波、杨子荣的人物刻画颇不满意。一是认为“性格”没有发展,他们的言行自始至终都是一个“调子”;二是表示(因含蓄没有直说),作者仅相当业余作家水平,艺术上还远未“成熟”(拿《水浒传》比较)。[17]要知道,在文学界一致的好评声中,只有茅盾保持着内心定力,对作品做出了理性客观的评价。

中国现代文学馆编:《茅盾眉批本文库》,中国国际广播出版社1996年版

另一处点评的是年轻女作家茹志鹃的《百合花》。相比较曲波,他对这位女作家称赞有加。他说:

在这篇小文章所举的那些例子中间,《百合花》可以说是在结构上最细致严密,同时也是最富于节奏感的。它的人物描写,也有特点:人物的形象是由淡而浓,好比一个人迎面走来,愈近愈看得清,最后,不但让我们看清了他的外形,也看到了他的内心。

如果说曲波小说人物的性格没有进展,他认为茹志鹃小说人物的言行一直在发展:一个表现在,作者尽量让读者通过故事发展的细节描写人物,除写出其风貌,也描写出了内心世界;另一个是写通信员向老百姓借被子,不写他借完就走,而是故意留出衣服被门钩挂破的细节,于是那媳妇一面笑着,一面又找来针线给他缝补。随着故事进展,人物关系和性格也进展了。另外,她写两个人物出场,也用了不同笔法:通信员刚开始没有笑,后来才微笑起来;而新媳妇人未说话先笑,之后就低头给他缝补衣服。在文章结束后,茅盾意犹未尽,还补了一个“附记”:

作家出版社打算重印《百合花》等小说,并将我的这篇小文章附在一处,编为单行本。趁此机会,我愿补充几句:

文章在刊物上印出以后,我自己重读一遍,不免有点忧虑。为什么?怕起副作用。怎样的副作用呢?就恐怕有些青年误以为这些所谓技巧是在下笔以前必须预先安排的。事实上不是这么一回事。技巧上的安排,是在构思过程中结合着主题思想同时产生的,而不是脱离了主题思想另作布置的;因为技巧必须为主题思想服务。

……

那么,一个作家有没有对他的原稿有意识地作技巧加工的时候呢?

有的。这大概是在他修改初稿的时候。

现在有些青年初学写作,常感自己的表现能力不够,常常热切地要求掌握技巧,甚至于把技巧看作“窍门”,——这是很大的误解。鉴于此种情况,我怕我的这篇短文会发生副作用,故而谨作补充加上。

附记落款是“一九五八年六月十五日,茅盾,于哈尔滨旅次”[18]。从落款来看,茅盾是在紧张的出访途中,写下这篇附记的。

读完这些材料,人们一定会产生疑惑,在解放后,无论社会活动还是文学写作,对于社会活动家和资深作家的茅盾来说,应该是非常忙碌的。但与此有关的“大选题”,目前还处在“空白”的状态。如他与“左翼作家”关系的变化、他与文艺政策、他为什么搁笔不再创作,茅盾二十世纪五六十年代的文学批评和理论,等等,都需要下大功夫去研究。而“谈最近的短篇小说”,该是一个多么小的小选题啊!如果从著书立说看,这只能算作“闲笔”;在茅盾一生重要的作品和文论中,不能算是上乘之品。然而,结合“茅盾与当代中国”这个大课题,这个“小选题”确实又是不平凡的。因为,对照上面这些大选题,它与大选题之间,就是一个“以小见大”的关系。结合严耕望所说,就是即使做小题目,也“要注意到”它“是否对于某一重大问题极有关系”,“那末问题虽小,但可供他人将来研究大问题之用”的意思。因为,在这个“间隙里”,可以窥见当代茅盾整个的面貌;在这个不起眼的小地方,却是一段不容忽视的魁伟雄丽的大历史。

围绕着茅盾“何以如此”这个题目,目前的文献材料应该说非常缺乏。关于这段茅盾文学生涯中的“心灵史”,由于材料不足,相关考证、辑录和研究资料也没有怎么进行,只能说是暂存。

在陈恭禄这部《中国近代史资料概述》中,“选题”如何做得“越来越小”的具体研究案例,是随处可见的。一个家族的年谱或家传本来是较大的题目,但若考证这些请人“代传”家史的真实性,尤其是以一个具体事例为例,就很细小:

封建道德重视孝道,子孙常求文学家为其父祖作佳传,欲赖其文章传名于后世。文学家如韩愈诸人常为达官贵人作传,接受丰厚礼物的馈赠,名为润笔,性质同于商品买卖,致有谀墓文的讥讽。古代国史及地方史有据私传为史料,或作为蓝本,甚者抄袭原文,对于隐讳或夸大的地方,也不改正,致歪曲真相,学者赵翼于《廿二史札记》指出《宋史》有这现象,是其中的一例。家传虽有缺陷,但据传主家人,或其亲友,或其门生、故吏所提供的材料,所记年月及家庭情况和社会活动,是比较可信的记载,如有政治大事的内幕消息,更值得参考……[19]

做当代文学史者,不妨读读历史著作,尤其是史学理论。史学研究,虽距离本学科很远,所谈问题,并不关乎当代。不过,它的方法,却可以借鉴引用。其以大看小,“大”题“小”做的形式,确实能有瞬间的顿悟和启发。

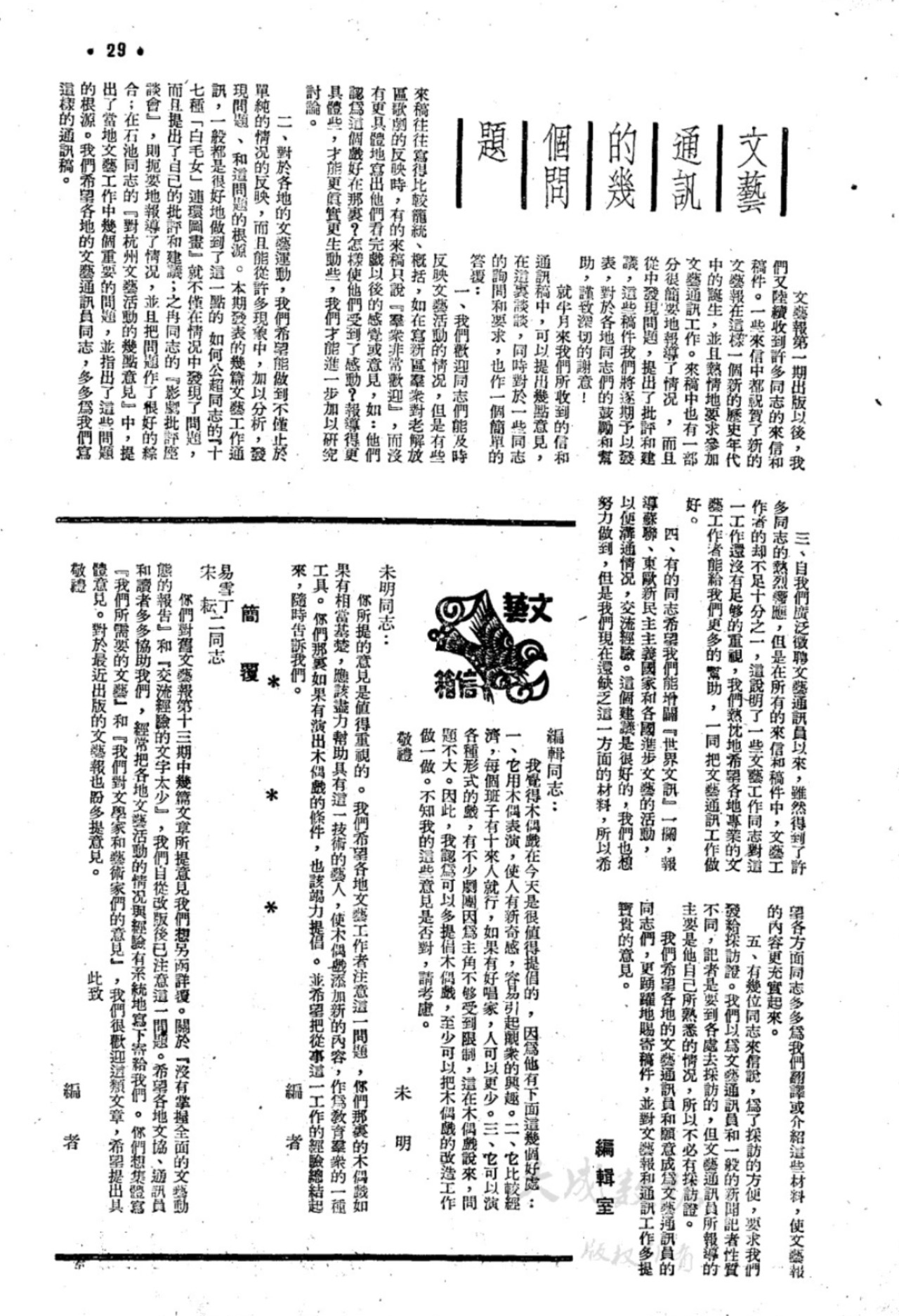

《文艺通讯的几个问题》《文艺信箱》,《文艺报》第一卷第二期,1949年10月10日

在20世纪50年代初一家文艺报纸上,开设了一个名叫“文艺信箱”的小栏目,不定期地发表该报读者来信,以及编辑回信。这个选题,应该是很小很小的了。不妨抄录一段,让人们披览:

编辑同志:

我觉得木偶戏在今天是很值得提倡的,因为他(原刊即“他”,疑为校对错误)有下面这几个好处:

一、它用木偶表演,使人有新奇感,容易引起观众的兴趣。二、它比较经济,每个班子有十来个人就行,如果有好唱家,人可以更少。三、它可以演各种形式的戏,有不少剧团因为主角不够受到限制,这在木偶戏说来,问题不大。因此,我认为可以多提倡木偶戏,至少可以把木偶戏的改造工作做一做。不知我的这些意见是否对,请考虑。

敬礼

未明

未明同志:

你所提的意见是值得重视的。我们希望各地文艺工作者注意这一问题,你们那里的木偶戏如果有相当基础,应该尽力帮助具有这一技术的艺人,使木偶戏添加新的内容,作为教育群众的一种工具。你们那里如果有演出木偶戏的条件,也该竭力提倡。并希望把从事这一工作的经验总结起来,及时告诉我们。

编者

第二封通讯没有来信,只有“简复”,现也抄录下来:

易雪丁 宋耘二同志:

你们对旧文艺报第十三期中几篇文章所提意见我们想另函详复。关于《没有全面的掌握文艺动态的报告》和《交流经验的文字太少》,我们自从改版后已注意这一问题。希望各地文协、通讯员和读者多多协助我们,经常把各地文艺活动的情况与经验有系统地写下寄给我们。你们想集体写《我们所需要的文艺》和《我们对文学家和艺术家们的意见》,我们很欢迎这类文章,希望提出具体意见。对于最近出版的文艺报也盼多提意见。

此致

敬礼

编者[20]

这两封读者来信和编辑部复信看起来简单,实际上并非文字上所显示的那么平淡。第一封信,是反映在旧戏改造活动中,当地木偶戏剧团的一些情况,如属于自负盈亏的民间戏班子,因“主角不够”而出现的困难。解放前,散落在中国民间社会的旧戏班子,在四处流动中具有江湖气质,所演出的内容,大多是封建主义的思想观念,例如帝王将相、才子佳人等。而进城后的新式剧团,是来自解放区的战斗剧社、文工团。因此,旧戏改造一方面是把其中骨干吸收到国营剧团中来;另一方面,则遣散一般人员,当然也设法在经济上给予一定的补助。因此,编者的“简复”,就提到了希望他们增加“新的内容”,使之称为“教育群众的一种工具”的要求。第二封来信没有刊登,但从“回复”的内容看,是反映对《文艺报》“试刊”的改进意见(当时为一次文代会召开试办的报纸),同时希望对方能够提出“具体意见”等。

之所以说“文艺信箱”并不“平淡”,是因为,后来,该栏目承载着“读者交流”“帮助改稿”的功能,在文艺报纸办报的过程中,逐渐发生了变化。这就是,从1952年第二号开始,设立的《关于高等学校文艺教学中的偏向问题》这个“读者专栏”。事情因山东大学中文系学生,对该系系主任、马克思主义美学家吕荧的“教学问题”感到不满,所提的意见而引起。尽管吕荧先生做了答复,但接下来的栏目证明,并未说服学生。这个教学问题,后来演变成对高等学校文艺学专业问题的系统性反思,为此,连北师大的马克思主义美学家黄药眠先生都作了“检讨”,表示将改进自己的教学,才渐渐平息下来。学生在文艺报纸上给先生“意见”,这在传统的高等学校,还真是新鲜事物。作为一种新事物,它最早就出现在20世纪50年代初的文艺报刊上。这个选题虽小,真正研究起来却不容易。因为首先,得先找到吕荧、黄药眠当时的教案“手稿”;其次,需要对来信大学生的社会成分,做一点取样分析,例如“调干生”“普通大学生”;最后,是报纸编辑部的审稿意见、编委会会议记录等材料,也需要加以仔细研究。这样,才能从“小”选题中发现“大”问题,从而把这一文学史事实,研究清楚。

除此之外,还有一些较小的选题需要注意:第一,山东大学解放前的“学潮问题”,据说,后来之所以从青岛迁到济南,就是因为便于管理。而这次“小风波”,除教师与学生的沟通存在困难,是否还与前者有一定的渊源关系,还不好说。第二,在解放初批判朱光潜的“资产阶级唯心主义美学思想”的活动中,黄药眠本来是批评者一方,拥有思想上的优势,不知道为什么,本校学生却对这位受信任教授的教学也产生了不满情绪。第三,如果说“问题”,刚从旧社会到新社会的先生们,所讲授的“古典文学”“文字学”“外国文学”等课程,难免存在某些“问题”。但令人不解的是,“吕荧事件”并没有发生在这些学科领域,反倒在处于思想领先地位的文艺学专业中率先引起。这是否与过去的传统大学,从未设立过“文艺学”,是因为向苏联学习才开设了这门新课程,而文艺学所承载的“哲学思想”,敏感地方多于其他学科,也有某种牵涉。在有的研究者看来,这些选题可能偏于细小、琐碎,但不是不值得注意。

三 时代兴替与研究选题

在文章开头列举的第三个例证,是何炳棣先生的“家族兴替”研究选题。何先生谈到的是因文人习气侵入经济富豪家庭,而导致的财产链断裂,出现的一些尴尬情况。这一选题,可以作为研究时代兴替的题目时参考。

程光炜:《文化的转轨:“鲁郭茅巴老曹”在中国(1949-1981)》,北京大学出版社2015年版

贺桂梅:《时间的叠印:作为思想者的现当代作家》,生活·读书·新知三联书店2021年版

杜英:《重构文艺机制与文艺范式:上海,1949—1956》,上海三联书店2011年版

最近十几年来,有一些与时代兴替相关的题目,如当代文学的“转折”研究,目前出版的有我的《“鲁郭茅巴老曹”在中国》、贺桂梅的《时间的叠印》和杜英的《重构文艺机制与文艺范式:上海,1949—1956》等若干部。在近年,关于二十世纪七八十年代之交的研究,在我主持的博士生工作坊中,以单篇论文的形式密集出现,其中较大规模的著述,是吴自强的博士学位论文《新时期现代文学名作重印研究》、吴艳的博士学位论文《〈新文学史料〉与“拨乱反正”思潮(1978—1984)》这两部未刊著作。法国社会学家罗贝尔·埃斯卡皮对这一现象有精辟的解释,他认为造成一个作家群体的更迭,除年龄原因,很大程度源自“重大社会事件”:“‘群体’就是指一个包括所有年龄的(尽管有一个占优势的年龄)作家集团,这个集团在某些事件中‘采取共同的立场’,占领着整个文学舞台,有意无意地在一段时间内压制新生力量的成长。”“哪些事件促使或者说让这一批批的队伍得以形成呢?看来就是那些连同人事也发生变动的政治事件——朝代的更替、革命、战争等。”[21]这说明,当代文学研究者们,对这一选题产生持久浓厚的兴趣,是有其内外原因的。

除二十世纪七八十年代外,四五十年代之际的文学现象,也是下一个研究选题开采的富矿,如“晋察冀作家群”的研究。作为抗战时期北方两大根据地之一(另一个是延安),晋察冀在解放后走出了大批的作家和编辑家,如赵树理、孙犁、田间、秦兆阳、萧也牧、康濯、杨朔、魏巍、周而复、吴伯箫、徐光耀、胡可、梁斌、杨沫、李英儒、冯志等;如果范围稍微扩大,连同在延安待过,也包括艺术界的,还有周巍峙、成仿吾、邓拓、艾青、沙飞、沙可夫、周立波、沙汀、萧军、萧三、管桦、贺敬之、刘白羽、何其芳、张光年、陈企霞、穆青、吕骥、曹火星、李劫夫、王莘、彦涵、崔嵬、丁里、凌子风、陈强、田华、雷烨、仓夷、曼晴、梁斌、李英儒、徐光耀、冯志、雪克、邢野和刘流等。[22]这么一个庞大的作家、艺术家群体,如果没有被纳入中国当代文学史研究的重点选题,将是一个极大的遗憾,也是不应该发生的事情。如果严格按“晋察冀作家”划分,我们可以看出一个共同的精神特征,即他们是“革命者”,也是一个文人气很重的作家,例如孙犁[23]、秦兆阳[24]、萧也牧[25]。研究者已经注意到,发生在这些作家身上的“曲折故事”,一定程度上,是因为时代转折之际,各种矛盾堆积在一起而引发促成的。因此,诚如本人在讲座“内容摘要”上的叙述所言:萧也牧的悲剧,肇起于1951年一家报纸对他作品的批评,其中有重要人物的参与和协助。不过本文无意于追究责任,而是想通过这一视角,借助学术探讨的形式,来展现当年的历史现场,将教训成为纠正以后人们行为过失的借鉴之镜。

在这种情况下,萧也牧这个曾被文学史遗忘的角落,开始作为一个选题,受到研究者持续不断的关注,便在意料之中。袁洪权有两篇文章《〈我们夫妇之间〉批判的文史探考——纪念萧也牧诞辰一百周年》《康濯〈我对萧也牧创作思想的看法〉的版本修改》,邵部有两篇文章《萧也牧之死探考》《〈青春之歌〉的创世纪——兼及萧也牧与王蒙的来往关系》及刚编撰的《萧也牧简谱》。[26]萧也牧故世较早(1970年,享年52岁),作品不多。在中国青年出版社任文学编辑室副主任期间,他创办了《红旗飘飘》的大型革命回忆录丛书、参与编辑《红岩》、修改和编辑《红旗谱》,以及惠顾过年轻作家浩然、王蒙等,在编辑界颇有名声,但也因有“戴罪之身”,所以留在世上的有用材料极为罕见。这在无形之中,给几位研究者增加了查找、探访材料的客观难度。[27]袁洪权的《〈我们夫妇之间〉批判的文史探考——纪念萧也牧诞辰一百周年》[28]是一篇近年少见的以“一百年”为选题立足点,回溯他不平凡的一生经历,同时借助丰富材料,探寻文学史真相的有力文章。它的贡献,在于提出了研究“晋察冀作家”的明确选题设想,另外指出陈涌发表在《人民日报》的并非第一篇批评文章,而是陈炳然此前刊于天津《文艺学习》的评论。在我看来,近一段出现的“萧也牧热”,虽然未能超出“孙犁热”,但一定程度上说明“晋察冀作家”,以及当代文学的“地方性”,正受到越来越多的关注。[29]在这个意义上,“晋察冀作家”不光涉及当代文学史研究的“地方性”选题,也是“革命文学”的“地方性”的一种新颖性显示。

在一本历史地理学名著中,英国学者哈·麦金德提出了“历史的地理枢纽”的观点,他说,“枢纽地区”无疑是“心脏地带”[30],所列举的是首都对于英国的历史地理作用。在叙述了诺福克、肯特周围的沼泽和森林,丘陵把泰晤士河束缚成最狭窄的地方,塔山、德尔维奇的高地,伯蒙特的小岛对这种作用具有综合性的规定之后,指出“许多原因就是这样地合力维持伦敦”,“这是一件要注意的事实,它是伦敦从古至今不断发展的秘密”。[31]运用这一原理,人们看到了“晋察冀”的伟大地理作用,它在陕北与北京之间的历史地理枢纽价值。某种程度上,这是一块抗日战争的“高地”,抗战文化的高地,正因为它的高耸(太行山山脉),在革命文学的重心确立在北京以后,才会有赵树理、孙犁这样的标志性解放区作家,才会有秦兆阳、萧也牧等优秀的当代文学经典的编辑者。在此背景框架里,“晋察冀”既可以看作是当代文学的一个“地方”,也是一个有待继续开发的选题领域。在我看来,虽然上述两位研究者并未指出其领域的独特性,然而他们的工作,却已经在这一领域掘进性地前进了。

《文艺学习》创刊号,1954年4月

在二十世纪四五十年代兴替之际,另一处选题领域,是这一时期的文艺报刊杂志研究。相较于研究较多的《文艺报》《人民文学》,《文艺学习》这家杂志的定位很有意思,“创刊号”的版权页显示:

《文艺学习》月刊,创刊号(总第一期)

一九五四年四月二十七日出版

编辑者:中国作家协会文艺学习编辑部

地址:北京东总部胡同22号

电话(五)三八六二

出版者:中国青年出版社(青年、开明联合组织)

社址:北京东四12条老君堂11号

电话(四)四七六一

从版权页看,该刊由中国作家协会编辑,却由中国青年出版社出版,不像《文艺报》、《人民文学》和《诗刊》统由人民文学出版社出版。主编韦君宜原为团中央干部,调到中国作协后创办了此家杂志。主编名字在第三期才出现,不过,位列“编委会”第一名的是中国青年社总编辑李庚。第一期目录,在“发刊词”之后,是当时团中央书记胡耀邦的重头文章《文艺作品是青年的老师和朋友》。“发刊词”在介绍该刊的办刊宗旨时指出:

本刊是一个普及刊物。它的任务主要是向广大青年群众进行文学教育,普及文学的基本知识,提高群众的文学欣赏和写作能力,并为我国的文学队伍培养后备力量。为了实现这些任务,我们将努力做如下一些工作:

……

提供一些关于我国和外国古典文学的知识,以帮助读者逐渐对于人民的文化传统获得正确的了解,在更宽阔的范围内提高文化教养。

提供一些关于写作的知识,介绍一些创作经验,发表一些较好的反映现实生活的习作,帮助培养文艺的新苗。

提供一些文艺科学的知识。[32]

该宗旨与当时团中央书记胡耀邦在文章里提出的“文艺作品可以帮助青年提高文化”的“希望”是一致的,因为它符合让杂志成为青年的“好朋友”“好老师”等要求。[33]所以,《文艺学习》给人的印象是,它不太像《文艺报》《人民文学》这种纯文学刊物,而像是团中央办在中国作家协会内的青年文学杂志。

杂志最初几期推出的,多是老作家和专家对青年读者的“辅导性”文章,如冯雪峰的《药》(附鲁迅《药》)、臧克家的《郭沫若的〈地球,我的母亲!〉》(附郭沫若《地球,我的母亲!》)、韦君宜的《漫谈怎样读作品(读者来信述评)》、穆木天的《莎士比亚和他的戏剧(文学知识)》、艾青的《诗与感情》、柯蓝的《谈唐克新同志的〈我的师傅〉》(《我的师傅》刊于同期“新苗”栏)、张铁弦的《高尔基怎样指导青年写作》、艾芜的《练习写小说先从哪里开始》、何家槐的《子夜》(分析作品主题和创作)、叶圣陶的《文艺学习必须依靠语言》和老舍的《诗与快板》等。《文艺学习》第五期为青年读者开列出《文艺工作者学习政治理论和古典文学的参考书目》,总计150多种,含马克思列宁主义理论著作和中外古典文学名著两部分,理论著作18种,其中马恩3种、列宁2种、普列汉诺夫1种、斯大林6种、毛泽东4种,另有合集2种。[34]因编刊人是“青年干部”[35],因此“偏爱青年”的办刊态度在意料之中。鉴于该刊负有对“广大青年群众进行文学教育”的任务,所以,经常推出“作品内容与自己生活没有直接关系读了有什么用”“回答文艺学习编辑部的问题”“鲁迅先生教导着我们”“向文学作品汲取精神力量”“短篇新作介绍”“给中学生投稿者的信”等“问题讨论”“答读者问”等专题文章和栏目。针对青年普遍感觉“作品内容”与“自己生活”没有直接关系的疑惑,该杂志还在“编者按”里,因势利导地提出了“几个问题”来供广大青年思考:

⒈为什么只喜欢描写与自己生活相近的作品?

⒉青年只应读描写和自己相类似的人们生活的作品吗?

⒊内容与自己生活没有直接关系的作品,如鲁迅的作品,写“土改”“抗战”的作品,究竟有没有现实意义?

⒋阅读文学作品的目的是什么?[36]

这幕历史情境,令人不由得想起三十年后(1980),《中国青年》围绕着北京青年潘晓来信《人生的路啊,怎么越走越窄……》所开展的社会讨论。

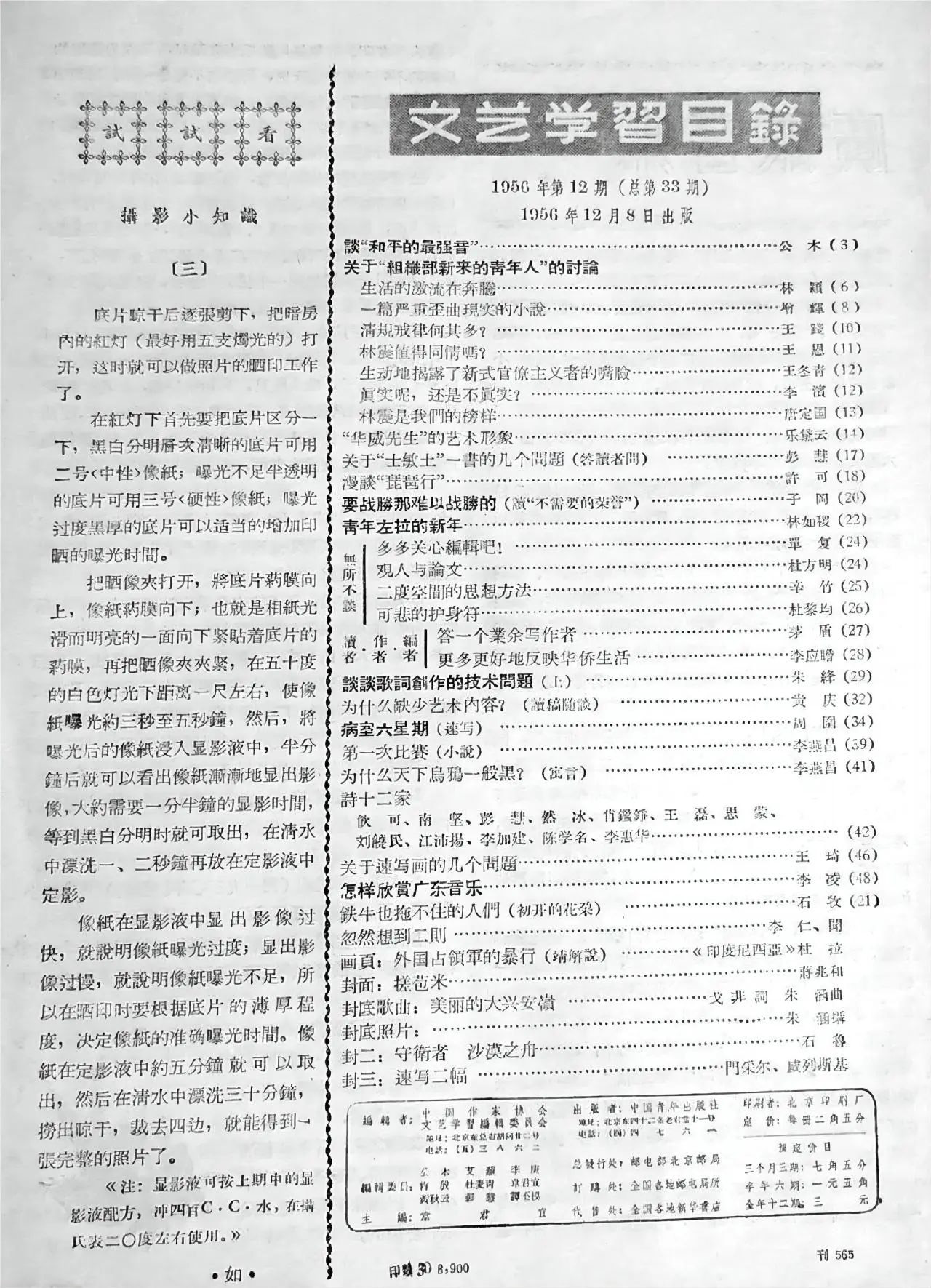

由于这种背景,该杂志1956年第12期起,持续开展了王蒙小说“组织部新来的青年”的专题讨论。与此同时,发表了流沙河小说(诗)、邓友梅的《在悬崖上》、刘绍棠文章、从维熙文章、肖也牧文章、黄秋耘《刺在哪里?》等“有问题作者”的文章,以及“有问题的作品”。正像这篇“编者按”所言:“今年九月号的‘人民文学’发表了王蒙的小说‘组织部新来的青年人’,这篇作品引起了很强烈的反响,在某些机关和学校里,人们在餐桌上、在寝室里都纷纷交换着各种不同的意见。有人认为它是一篇好作品,也有人认为它是不健康的、歪曲现实的。”因此它希望,“凡是参加讨论的来信来稿,请在信封上注明‘问题讨论’四字,以便从速处理”[37]。……接下来的故事,人们是知道的。据韦君宜说:“蒋南翔打了个电话给胡乔木,说:‘你把韦君宜调到作协,现在她快要划成右派了,要开批斗会了,你管不管?’胡乔木打了个电话给刘白羽,说我大约尚非右派。”同时杨述也报告了彭真(我是个“一二·九干部”,彭真知道),这样得以幸免。黄秋耘“由于邵荃麟同志的力保”,只作留党察看处理。不过,韦君宜也对自己差一点犯错误,做了一番“辩解”:“我积极去组织关于《组织部新来的青年人》的讨论,以为这是按毛主席党中央的意见行事的,是反官僚主义。”[38]但这种辩解,并不能改变该杂志只存在四年被迫停刊的命运。

《文艺学习》1956年第12期目录

在我看来,《文艺学习》作为“选题”的根据之一是它自创刊之日起就具有的“青年品格”,这是与当时大多数文学杂志很不相同的一个特点。这也是它无法解决的一个内在的矛盾,它是一家面向“广大青年群众”的“青年文学”杂志,却不能走得太远,不能不作为团中央和青年的中介,承担起“培养接班人”的社会责任。在时代兴替之际,党把培养接班人,看作巩固新中国的重要育人工程,是完全必要的举措。1953年9月,周扬在一次重要报告(第二次文代会)中对此阐释得很清楚:“当前文艺创作的最重要的、最中心的任务”是什么呢?

我们应当看到旧社会所遗留的坏思想和坏习惯在人民身上有根深蒂固的影响,但是同时更应当看到人民经过长期革命斗争的锻炼正在迅速地摆脱这些影响,特别是青年的一代就更少受到这些影响的拘束。在现实生活中,新的人物正在涌现出来。而文艺创作的最崇高的任务,恰恰是要表现完全新型的人物,这种人物必须是和旧社会所遗留的坏影响水火不相容的,恰恰是不只要表现我们人民的今天,而且要展望到他们的明天。只有这样,文学艺术作品才能培养人民的新的品质,帮助人民前进。[39]

然而,从发表的王蒙、邓友梅小说和刘绍棠的文艺批评及流沙河等的诗作来看,这些作品所反映的内容不单与这种“完全新型的人物”有本质的差别,而且其充满思想锐气的理想主义腔调,不仅未起到反官僚主义的作用,还对社会体制构成了比旧社会的坏思想、坏习惯更为严重的威胁。这就是姚文元所揭露的:“从刘宾雁的特写开始,在我们文学界逐渐滋长着一种‘揭露阴暗面’的理论”,“它打着所谓‘干预生活’的旗号,好像社会主义同他们是对立的,他们要从外面来‘干预’一下”。[40]

《文艺学习》作为“选题”的根据之二是:韦君宜、黄秋耘作为主编和副主编,他们是否应该克服“文人办刊”和“革命者”之间的冲突矛盾,使杂志向着有利于革命事业的方向发展?根据两人生平材料,他们不仅来自清华大学(不同是前者毕业、后者肄业),而且是在抗日烽火中经受过考验的革命战士。所以,研究的难度在于,这种经历,使其既有顽固的“文人气质”,通过残酷战争淬炼,又具有了坚定“革命者”的思想意识。在战争年代,二者的内在冲突并不明显,然而进入和平建设时期以后,其关系就变得紧张了起来。这种情况下,《文艺学习》对青年作者的探索、争论深感兴趣,似乎也给予了某种鼓励;不过,这种危险姿态,又与对广大青年进行“文学教育”和“思想教育”的办刊宗旨,处于严重对峙的状态,至少会被看作“内部”的“异端”。但是这种现象,并非为《文艺学习》所独有,而是当时一个比较普遍的现象。正如韦君宜所述,“我这次‘跳出来’”,引起了“领导的注意”,后来“就决定开会批判我了。把我和黄秋耘两人一起来进行批判,还在《人民日报》发过一条消息”。[41]

自然,就当代文学史来说,以上列举的这几个选题,以及所讨论的问题,只是很小的一部分。提出这些问题,只是强调,鉴于当代文学不单是在“文学”的范围内活动,同时也在“当代史”的范围内,显现着它活跃的身影,所以,问题也许远不止于这些。尤其是到了具体研究的阶段,当它的许多层面含糊地隐藏着,还不为人们所察觉和认识的时候。

程光炜

中国人民大学文学院

100872

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第10期)

注 释

[1][英]彼得·伯克:《法国史学革命:年鉴学派,1929—1989·代译序》,刘永华译,北京大学出版社2007年版,第III、IV、V页。

[2]陈恭禄:《中国近代史资料概述》,东方出版社2020年版,第58页。该书由南京大学历史系已故教授陈恭禄先生,1950年代初在南大讲稿整理而成,1981年由中华书局出版,当时为历史系学生的热读书籍之一。这是新版本。

[3][美]何炳棣:《读史阅世六十年》,中华书局2012年版,第264页。此书是何先生的一部史学研究回忆录。

[4][6][英]彼得·伯克:《法国史学革命:年鉴学派,1929 —1989·代译序》,刘永华译,第VI、VII、XI,IV页。

[5]梁启超:《中国历史研究法》,上海古籍出版社2003年版。对于总体史,该书的“研究法”部分强调得比较多,而对“专史”,则较多地在“补编”这一部分中出现。他又把专史细分为人的专史、政治专史、经济专史、文物专史和文化专史等内容。中国的传统史学理论,一般都主张先研究专史,在掌握大量史学文献的基础上,再做总体史研究的准备。当然也有例外,吕思勉做的主要是总体史研究,同样受到人们的重视。

[7][英]柯林武德:《历史的观念·译序》,何兆武、张文杰译,商务印书馆2007年版,第12页。何先生所写的译序,可以该书的导论视之,它在文字上传神达意,精准转述了这本书的原意,而且有所发挥,能帮助读者对作者原著产生较深的认识。

[8]在20世纪50年代武汉大学中文系的鼎盛期,依据教授资历和学术声望,有“五老八中”之说。“五老”是指刘永济、刘博平、徐天闵、陈登恪、黄焯。其中,刘永济是1956年全国评定教授级别时的首批一级教授。“八中”则指程千帆、刘绶松、胡国瑞、李健章、周大璞、李格非、张永安和缪琨。这份名单,前后有一些变化。而山东大学中文系,也有“五岳”教授,他们是冯沅君、陆侃如、高亨、萧涤非、黄公渚。这两所大学,被认为是与北大、复旦、北师大一样,是当时国内的“文科五强”之校。

[9]程千帆:《关于对待祖国文化遗产问题的意见》,《文艺报》1953年第4号。

[10]1951年之后开展的“三反”“五反”运动,主要针对干部中的贪污腐化现象,不是冲着知识界而来。不过,从文艺界发展到知识界的“思想改造”对他却有影响。没有材料证明,程千帆受到了牵连,因为1957年《文学研究》(1959年改名为《文学评论》)创刊时,他曾添列于编委名单。但这无法改变他后来在武大被错划右派的命运。

[11][法]安托万·普罗斯特:《历史学十二讲》,王春华译,北京大学出版社2013年版,第60页。

[12][法]朗格诺瓦、瑟诺博司:《史学原论》,余伟译,大象出版社2010年版,第66、67页。

[13]在我2005年至2018年的大部分著述中,“大选题”文章其实还占据多数,近年来才改写小选题的文章,就是一个例证。

[14]在严耕望的《治史三书》一书里,作者在称赞陈寅恪、陈垣二家之后,也对善做通史的吕思勉给予了正面评价:他能通贯全史,所出四部断代史共约三百万字,“不但内容丰富,而且非常踏实,贡献可谓相当大”。他的声名虽不如二陈一钱三位先生,“但实际上他的成就并不在他们三位之下”。他不搞集体协作,仅“以一人之力能如此而面面俱到,而且征引繁富,扎实不苟,章节编排,篇幅有度,无任何繁简之病,更无虚浮矜夸之病。此种成就,看似不难,其实极不易”。严耕望:《治史三书》,上海人民出版社2020年版,第190、191页。

[15]严耕望:《治史三书》,第55页。

[16]“杂记”起初是茅盾手稿,最早刊于1984年12月出版的《茅盾研究》第二辑。

[17]在茅盾心目中,《水浒传》是中国古典小说成熟年代的典范性作品之一。

[18]茅盾:《谈最近的短篇小说》,《人民文学》1958年第6期。“附记”最初收入1958年版的《谈最近的短篇小说》单行本,后编入《鼓吹集》《茅盾论创作》《茅盾评论文集》《茅盾文艺评论集》等书中。

[19]陈恭禄:《中国近代史资料概述》,东方出版社2020年版,第325页。

[20]编辑室:《文艺通讯的几个问题》,《文艺报》第1卷第2期(1949年10月10日)。

[21][法]罗贝尔·埃斯卡皮:《文学社会学》,于沛选编,浙江人民出版社1987年版,第23页。

[22]这个名单的许多人,还应该算是“人大校友”,如在陕北公学、鲁艺、北方大学和华北大学文学系、戏剧性任教的老师和读书的学生。1950年中国人民大学在北京成立时,艾青、张光年是文艺学院的院领导和教师(沙可夫为院长,后改任中国文联第一任秘书长)。后来,艾青调入中国作家协会,张光年先任中央戏剧学院教务长,后调至中国作协工作,任《文艺报》主编等职。

[23]在中国现当代文学中,孙犁是热点不减的研究对象之一,随着研究时段的拉长,关于他的传记、年谱日渐增多,有些还被列入国家社科基金的研究项目,被反复地深耕细作。

[24]参见洪子诚《秦兆阳在1956》,《中国当代文学研究》2021年第6期。秦兆阳的子女,整理出版过若干其父亲的相关资料,值得查阅和研究。

[25]本人在《文艺争鸣》2023年第5期刊出的长篇论文《1970回望1951——萧也牧人生两个不寻常的年头》,通过具体材料,展现了萧也牧文人气质的一面,比如在严酷环境中,始终秉持兢兢业业对待文学事业的态度等。同年4月28日,该论文受邀在北大中文系学术名家讲座上,作为“现代中国人文学前沿”系列讲座之二当众宣读。

[26]此简谱已被《新文学史料》留用待发表。

[27]本人为撰写研究萧也牧的《1970回望1951》一文,就曾花费将近半年的时间,多处搜寻材料,除反复阅读相关报刊、书籍之外,还请多位研究生到处寻找,花费气力之大,超出了所写的其他文章数倍之多。

[28]袁洪权:《〈我们夫妇之间〉批判的文史探考——纪念萧也牧诞辰一百周年》,《中国现代文学研究丛刊》2018年第11期。不过,该文指出延安作家如丁玲有意打压晋察冀作家的观点,尽管有一定的新颖性,还有商榷之处。

[29]据说,学者阎浩岗近来在河北大学成立了“红色文学与文化研究中心”,显示了学术界欲将其开辟为一个新的研究基地的雄心。不过接下来,文献材料有规模的、成系统的收集整理工作,也将十分繁重。

[30][31]哈·麦金德:《历史的地理枢纽》,林尔蔚等译,商务印书馆2013年版,第14、37页。

[32]《文艺学习》创刊号(1954年4月)。

[33]胡耀邦:《文艺作品是青年的老师和朋友》,载《文艺学习》创刊号(1954年4月)。

[34]这份书单数目,由洪子诚先生统计而出,参见《当代文学中的世界文学》,北京大学出版社2022年版,第3页。该文还对这套书目的社会功能和现实价值,进行了分析。

[35]韦君宜:《思痛录》,北京十月文艺出版社1998年版,第38页。她在这里称自己是“年轻干部”。

[36]《作品内容与自己生活没有直接关系,读了有什么用?》(问题讨论),《文艺学习》创刊号。

[37]《文艺学习》“关于组织部新来的青年人”的讨论的“编者按”,《文艺学习》1956年第12期。

[38]韦君宜:《思痛录》,第42、43、45、40页。

[39]周扬:《为创造更多的优秀的文学艺术作品而奋斗——在1953年9月24日中国文学艺术工作者第二次代表大会上的报告》,《人民文学》1953年第11期。

[40]参见姚文元《文学上的修正主义思潮和创作倾向》,《人民文学》1957年第11期。

[41]韦君宜:《思痛录》,第41页。

|