|

19世纪80年代,上海外滩建筑群

图片来源:姜龙飞:《上海租界百年》,文汇出版社2008年版

内容提要

与历代遗民遁入山林不同,清遗民大都避居租界。就租界的形态来说,它首先是现代都市。民国初年,沈曾植在上海租界的“楼望”诗,创造出融合了租界、城郊与中国古典佛道资源的“寓意”世界,既包含着现代性体验,又是对现代性体验的疏离、反抗或超越。及至一战爆发,德、日构兵,这又导致了周馥等清遗民从青岛转往天津的避地之旅。从一个租界逃到另一个租界,使清遗民在“去国离乡”“托庇外族”的双重意义上变成了“流人”,也使以武力输送“文明”的帝国主义逻辑被展现出来。清遗民托庇租界,在此坚守、哀悼被流放的文化,有一种肉眼可见的张力。推原始末,租界最吸引清遗民的,未必是它的舒适、奢靡,很可能是它虽然高度现代化,但与租界以外的地方相比,其意识形态却隐蔽、含混,而被清遗民视为是包容性的。对清遗民而言,租界就成了悖论式的存在。某种意义上,租界的悖论也正是现代性的悖论。

关 键 词

遗民 租界 一战 现代性 帝国主义

辛亥鼎革后,与历代遗民之遁入山林不同,清遗民大都避居租界,在当时就已引人注目。这个现象,史学家曾作过专门研究[1],其后很多文学研究者作了进一步讨论。不论是引入福柯的“异质空间”理论,还是以“都市遗民想象”、“有情的共同体”或“流人”等视角来审视清、民鼎革之际士大夫阶层的现代命运,都揭示了这个现象的诸多内蕴。[2]不过,以往这些探讨,一来都集中在上海租界,二来虽然对清遗民的文学书写有比较深入的解读,但仍有相当多的文本有待发掘。为此,本文拟以上海、青岛、天津三个海滨租界为中心,结合清遗民的文学书写展开探讨。就中,上海是租界的“典范”,本文主要论述都市生活带给清遗民的现代性体验及清遗民对此一体验的疏离、反抗或超越。青岛、天津两个租界则被置放在一战背景下进行观察,但聚焦的并非这两个租界本身,而是清遗民从一个租界前往另一个租界避乱的迁徙之旅[3];它涉及与租界、一战密切相关的帝国主义议题。最后,在上述探讨基础上,本文将集中关注清遗民世界中的租界“悖论”,这种“悖论”很可能正胎息于作为总体意识形态的“现代性”本身。

一 “海上流人”的寓意世界:试论沈曾植的楼望诗

上海历来号称租界典范,其空间由公共租界、法租界与华界三部分构成。租界占地有限,却是商业最繁华、建筑最多样、国籍最庞杂、人口最密集的地方。公共租界、法租界大致处在以黄浦江与苏州河(旧名吴淞江)交界处为中心的黄浦江西北岸地区。其中,公共租界横跨苏州河两岸,有自己的治理机构,从工部局到巡捕局,应有尽有。这是一个微型社会,包含了居住、工业、商业、港岸等不同空间,几乎提供一切生活、生产所需。[4]以1845年英租界的创辟为起点,上海租界经历多次扩张,1914年公共租界、法租界的面积合计有4.87万亩,占当时上海总面积的0.06%不到,人口却多达83.3万人,占总人口的41.5%。[5]租界的扩张,使辛亥前后的这些清遗民得以卜居赁屋于此。比如,樊增祥的樊园、陈夔龙的花近楼位于静安寺路,沈曾植的海日楼位于麦根路,周树模的泊园位于宝昌路。早期租界扩张主要通过“越界筑路”达成,这几条路恰好都是越界筑路的遗产:静安寺路是公共租界最早的一批越界路,成为既成事实后,工部局介入,将其划入租界,成为公共租界西区的主干道[6];麦根路(Markham Road)是公共租界的另一条路,越界后一再延展,最讽刺的是,这条路得名于英国驻上海副领事马克汉姆爵士(Jhon Markham)[7]之姓氏,他本人是越界筑路的始作俑者之一;法租界的宝昌路则是沿着原先的法华路辟建的[8]。这些纵横交错的道路,沟通了租界的里里外外。

1848年,上海道台麟桂发布法租界界址告示

图片来源:姜龙飞:《上海租界百年》,文汇出版社2008年版

清遗民们避居租界不久,李详曾撰《海上流人录征事启》,精准地赋予了彼此的身份:“海上流人。”作为流人,他们对租界风景似乎缺少“侔色揣称”的兴趣。通常,他们在诗歌中,不过用一用“电毂”[9]、“电车”[10]这种无伤大雅的新名词,或者用“钩辀”[11]的旧义来表示洋人言语难解,徒似禽鸟般聒噪;又或者以写意的方式,用“地以布金成”[12]来表示租界的奢华、地价的金贵。这与旧文化精英们的雅正旨趣不无关系,“雅正”常常以牺牲修辞的灵活性、通俗性为代价。当然,并非人人如此,亦非时时如此。例如陈三立“四临楼馆缀蜂房”[13]一句就形象而传神,写出了密集的现代建筑带来的视觉体验;当时,租界房屋建筑都维持在6层以下[14],没有明显的高低差,整饬程度,正如蜂房之相缀。海上流人群体中,刻画形迹的写作理念体现得最明显的是易顺鼎。1912年,黄楚九创办的综合娱乐场所“楼外楼”开业,易顺鼎躬逢其盛,先后写了两首诗。“楼外楼登天上天”、“万电红于脸颊后(电灯极多),半淞绿到眼波前”[15]、“性虽下可过颡也(有池设机器喷水),心不同如其面焉(有哈哈亭,悬十大镜屏,照人面,圆椭不一)”、“登临都作辘轳体(有升降梯,不劳足力),呼吸早通阊阖天”[16]等句都在“侔色揣称”上下功夫,虽然过多倚赖注文使它在艺术上尚未达到最理想的程度。易顺鼎还特地来到苏州河观赏飞艇:

何物行空中,而能使不坠。昨者观飞艇,仰面与天对。点缀到太虚,正如片云翳。私奔太白星,又似织女婢。须臾忽无睹,自咎双眼暧。鸿都有道士,排空而驭气。其人今犹存,即坐此艇内。东可入日窟,西可入月竁。奈何甫顷刻,还堕波底快……[17]

这首诗一面寄寓理致,一面着力于飞艇形迹的刻画。瞿鸿禨的《飞艇行》与之形成鲜明对比:

新知日发辟奥秘,造化退处穷模型。堪家推测异诡诞,地与七曜皆行星。月中伫见作都聚,人物生殖繁流形。不资飞行曷来往,始信天衢真可登。[18]

瞿诗纯以虚行,并不在乎飞艇的形迹,只就理致与引申出的哲思落笔。这显示了二者的差异。就整体倾向而言,易顺鼎是海上流人中的少数派。

沈曾植像

图片来源:许全胜:《沈曾植年谱长编》,中华书局2007年版

像大多数海上流人一样,沈曾植诗歌对租界风景的书写也不拘形迹,以“写意”为主。但与大多数海上流人不一样的是,沈曾植诗歌中充斥着佛典,远比苏轼、黄庭坚、钱谦益等大诗人来得密集,这使他构成了另一种意义上的少数派。陈三立《海日楼诗集跋》说:“寐叟于学无所不窥,道录梵笈,并皆究习,故其诗沉博奥邃,陆离斑驳,如列古鼎彝法物,对之气敛而神肃。盖硕师魁儒之绪余,一弄狡狯耳,疑不必以派别正变之说求之也。”[19]“一弄狡狯”“不必以派别正变之说求之”云云,推崇之下带有排斥或贬抑的意味,尽管很含蓄。潜台词是,沈曾植的创作来得有些邪乎,不宜或无法用正统、常规的文学史叙事(一般的“派别正变”包括在正统范围内)加以概括。然而,正是这种取资于“道录梵笈”的“沉博奥邃,陆离斑驳”,将沈曾植的“写意”与其他人区分了开来,深中现代性的肯綮。

沈曾植诗歌中引人注目的不是“广陌高车轩意气,幽窗隙日足光明”[20]这类工笔,而是充满迷蒙、迷幻感的奇思。从1912年底或1913年初《楼望叠前韵》开始,沈曾植写了一系列可以用“楼望”来概括的类型诗,例如《远望》(远望归何处)、《楼上》、《寄太夷》、《晓起》、《远望》(远望悲风僾慕思)、《北楼》等等。这是因为日常生活限于一楼之地,“楼望”(而不是“楼”)成为与外部世界相联系的重要媒介,“宵光熠耀星争出,妄想圆成日再中”[21]、“定光虚室白,正色海波红”[22]、“晚云千里至,病树百年枯”[23]等景象都从楼望得来。

沈曾植的“楼望”情趣,无疑还与租界这一独特空间相关。沈曾植《缶翁诗序》被很多研究者注意到:

余来海上,好楼居,居且十年。运会变迁,岁纪回周,春秋寒暑晦明之往复更迭,生老病死,成住坏空,一皆摄聚于吾楼堂皇阑楯之间。晨起雾蒙蒙,下视万家,蕉鹿槐蚁,浑沦无朕。仰而瞻大圆,云彷徨乎?雷雨动乎?霠霾噎乎?日杲杲月穆穆乎?气之色虹霓霞,其声风,其香味触沆瀣,朝霞沦阴,正阳玄黄,仙人道士所存想,浮屠之观,非有非无,非非有非无,亦有亦无。心之喻不能形诸口,意所会不能文以辞。尝以重阳与孤清居士倚阑四望,广野木落,鸿鹄之声在寥廓,喟然谓彙万象以庄严吾楼,资吾诗,诗诚有其不可亡者邪?[24]

与诗歌里的情况一样,沈曾植无意对租界风景作工笔描绘,更偏爱印象式的挥洒。这番图景未必来自眼、耳、鼻、舌等感官对真实外部世界的摄取,更像是沈曾植“意”之所造,或是二者交相为用,“心之喻不能形诸口,意所会不能文以辞”。这当作何解?租界风景虽然新奇,并非难以名状,半个世纪前的王韬或其他普通文人都足以胜任。这对沈曾植自非难事,但他别有解会。这段书写融合道教、佛教以及其他典籍里的各种资源,呈现了一个须臾变灭而又生生不息的世界,乃是对租界风景的“超越”。沈曾植类似的书写还有三段:

旅居近市,郁郁不聊。春夏之交,雾晨延望,万室蒙蒙,如在烟海。憬然悟曰:此与峨眉黄山云海何异?[25]

昔余初至此邦,尝作《山居图》寓意,以涂人为鱼鸟,阛阓为峰崎,广衢为大川,而高囟为窣堵坡。[26]

题目寓楼曰海日楼,终日盘桓,不出一室。每诵陶公“云鹤有奇翼,八表须臾还”之句,千载同情,有如接席。意之所会,即事为诗。[27]

用沈曾植自己的话来说,凡此皆为“寓意”或“意之所会”。

19世纪末公共租界开始新一轮扩张,1914年完工的一段路被命名为“西摩路”,得名于英国海军上将西摩(Edward Hobart Seymour)的姓氏。沈曾植寓所与之相近,出入所经,又适逢落成,他立刻想到了佛典里发音相近的“须摩提”,意为极乐世界。沈曾植解释道:“西、须、苏,一字之异写耳。称意华曰须曼那,好意女曰西(一作须)弥迦。余所居迤西南曰西摩路,不知邪寐尼书当作何解,中天语则悦意释也。路为出入所必经,感此嘉名,彰以雅咏。”[28]同样,前文提到麦根路得名于英国驻上海副领事的姓氏Markham,沈曾植易之以《离骚》“揽木根以结茝”中的“木根”二字[29]。这些行为近乎“一弄狡狯”。但是,如果我们结合“此与峨眉黄山云海何异”“以涂人为鱼鸟,阛阓为峰崎,广衢为大川,而高囟为窣堵坡”这些“寓言”,尤其是《缶翁诗序》里的精彩文字,就有必要把这种“狡狯”从技艺上升到精神层次。它是对租界风景的“超越”,但又并未斩断与租界的联系,这些“寓意”正来自租界的“楼居/楼望”生活。解读它,需要回到沈曾植,回到租界。

清室逊政后,沈曾植成了遗民、遗臣。他在《涛园记》中说:“吾与君旅于海上六年,君今年六十矣。于《尚书》五行家说,言之不从厥极忧,视之不明厥极疾,听之不聪厥极贫。我都人士之流离琐尾于斯者,固已无不离兹三极,其为言与视听之咎何疑。”[30]沈曾植列举了《尚书》五行家说“六极”中的三极,即忧愁、疾病、贫穷。清廷覆亡,他们老病无依,“流离琐尾”,被迫侨居于租界。难堪的是,“租界”是吾土而又非吾土,处在洋人管辖之下。就像沈曾植自己的诗所说的:“登楼四望非吾土,谁向江潭感逝波。”[31]所以,他要把十里洋场的麦根路称为木根路,西摩路理解为须摩提,先在字面上“一弄狡狯”,进而营造一个“寓意”世界,“彙万象以庄严吾楼”。

林志宏:《民国乃敌国也:政治文化转型下的清遗民》,中华书局2013年版

更重要的是租界本身。上海是中国走向现代的先锋,19世纪和20世纪之交它已经是世界性的大都会。租界及其周边,自然的河流,传统的村舍棚户,摩登的洋楼、长街、霓虹、铁轨与电车,广告牌,赛马、打猎等娱乐场地,散发着烟尘的工厂,既各有区隔,又连成一气,构成了陆离光怪的奇特景观。沈曾植生活的1910—1922年,是混凝土、钢结构建筑开始在上海租界展现魅力的时代:1895年,工部局电气处发电厂的烟囱落成,高39米,采用砖砌与混凝土混合结构,是过渡形态的建筑;1908年,上海第一座完全采用钢筋混凝土框架结构的建筑德律风公司大楼就已落成;到1917年,上海第一座钢框架多层办公楼天祥洋行大楼建成。[32]沈曾植山居图寓意,“(以)高囟为窣堵坡”的“高囟”指的就是这座工部局发电厂的烟囱也未可知,它离沈曾植的住处很近。但就构成“都市”基本面貌的道路、建筑而言,不仅租界周边,就是租界一隅之地也还处于待开发或未完成的状态;旧上海建筑的鼎盛期要等到1920年代才开始,一直持续到1949年。从沈曾植的寓楼望去,不光摩登建筑,近之则断河荒苇,远之则云光海色,仍蒙蒙一片,密迩如接。沉酣于“楼望”是沈曾植迥异于其他海上流人的显著特点。这与本雅明笔下的城市“游荡者”形成了鲜明对比。“游荡者”是典型的现代人,它与城市相依存,城市本身也是“游荡”的,游荡者置身商业空间,既孤独又自在。[33]大致可以说,“游荡者”身上展现了现代人主体与理性之间的割裂。沈曾植作为“流人”,显然不同于这样的“游荡者”。就外在而言,村舍棚户、断河荒苇这类农耕景观与自然景观还点缀着租界内外,沈曾植在寓楼上远望秋郊时有句云“暗水明燐屑,荒城蔽狄氛”[34],“荒城”容或有寓意成分,却有现实基础,正如当时一位外国人写的《上海指南》所云:“上海,摩天大楼,耸立云天,美国以外,天下第一,与此同时,茅屋草棚,鳞次栉比。”[35]这与充分城市化、商业化的巴黎不同。而且除公园外,沈曾植对租界的城市空间尤其是商业空间缺少“游荡”的兴趣。就内在来说,沈曾植的“楼望”,类似古人之“卧游”“神游”,只是所游之地,并非具体的山水,而是一个融合了租界、城郊与中国古典特别是佛道资源的“寓意”世界。沈曾植的楼望诗中,还有一联值得注意:“天怜低倚杵,地即画成牢。”[36]它可以采用自然主义的解释,比如“天低”是因为上海湿气重,“画地为牢”感是源于租界建筑的类同、密集。但无疑,这是上海租界居处给他带来的压抑感。可以认为,他营造的那些融合了多种资源的“寓意”世界,既包含着现代性体验,又是对现代性体验的疏离、反抗或超越。

二 从青岛到天津:一战时周馥的避地之旅

虽然对现代性体验有疏离、反抗或超越的一面,但沈曾植等“海上流人”是幸运的。抗日战争爆发以前,上海一直较为稳定,其他租界城市则不尽如此。当“租界”失去稳定,变为帝国角力场的时候,原本处于隐藏状态的那种窘促情境就变得异常刺眼。青岛向避居此间的清遗民展示了这一点。

青岛之成为德国租界,始于1898年。德国人以“巨野教案”为借口侵占了青岛,逼迫清政府签订《胶澳租界条约》。江瀚《青岛》诗所谓“中华疏武略,要港让人先”[37],指的就是这个。1914年夏欧战爆发,置身上海租界的陈夔龙幸灾乐祸地写道:“坐上酒樽惭北海,城中蛮触笑西方(自注:时闻欧洲战事)。”[38]殊不知,这很快波及中国。到了秋天,日本准备与德国在中国海岸交兵,伺机攻占青岛。因此,寓居青岛的遗民们全无陈夔龙那样的“看戏”姿态。劳乃宣极为不安,好友唐晏在致他的信中更有“虞、芮入周之叹”[39]。何谓“虞、芮入周”?这个古典的原始意义是,虞、芮这两个小国为了争夺土地而诉讼,乞求周天子的仲裁。但现在,却是用来表示德、日两个帝国在中国土地上争抢租借地,他们的武力是唯一的仲裁。这一流人笔下“扭曲”的古典,正如流人脚下“扭曲”的租界一样,展现了“殖民主义”的野蛮。

周馥在青岛(时任山东巡抚),20世纪初

图片来源:周景良:《曾祖周馥——从李鸿章幕府到国之干城》,三晋出版社2014年版

德日构兵,打破了青岛租界的宁静。短短几年间,清遗民再一次面临琐尾流离的命运。追溯起来,周馥初寓青岛,正当清廷逊国,不免有“哀郢问天骚客泪,居夷浮海圣人心”[40]之叹。但不久他就觉得青岛是一个“桃花源”:

争传民国历更新,白发凄然草莽臣。桂树幸无招隐客,桃源尚有避秦人。羁鸿雨雪天边路,杜宇河山梦里春。老死胶东吾愿足,唐虞自昔有遗民。[41]

尾联“老死胶东吾愿足,唐虞自昔有遗民”意味着周馥决定在青岛度过自己的遗民生涯。“桃源尚有避秦人”,表明隐居青岛是一个理想选择。这是很多清遗民的共识。与李详拟撰《海上流人录》类似,黄公渚后来撰有《岛上流人篇》,历咏寓居青岛的张人骏、陆润庠、周馥、劳乃宣、于式枚、李思敬、王垿、陈毅、胡建枢、童祥熊、徐世光、商衍瀛、商衍鎏、赵尔巽、邹嘉来、吴郁生、刘廷琛、章梫、叶泰椿、萧应椿、丁兆德等人,他们大都是逊清遗臣,不少人深度参与了复辟活动。郭则沄《十朝诗乘》记载:“辛亥国变,遗臣逸老翕集于青岛一隅,抗志避居,绸缪故国。假息壤于瓯脱,拟孤蹈于首阳。”[42]除了受到殖民当局的庇护外,这很大程度上还因为恭亲王溥伟也住在青岛,具有收拾人心的作用。不论是张勋《松寿老人自叙》所谓“时恭亲王居青岛,朝士如于侍郎式枚、刘副大臣廷琛、陈左丞毅、温侍御肃、胡侍御思敬,先后会岛上,谋讨贼反正”[43],还是刘成禺《世载堂杂忆》所谓“胡小石言,辛亥之后,清室遗臣,居处分两大部分:一为青岛,倚德人为保护,恭王、肃王及重臣多人皆居此,以便远走日本、朝鲜、东三省……”[44]都强调了恭亲王溥伟作为“主心骨”的作用。周馥曾官至闽浙总督、两广总督,自然也成为其中的一员。但这些政治活动极为有限,并未过多侵入他们的日常生活。据载,“前清诸老,各有名厨,移家青岛,厨师随至。逊国之余,闲暇无事,争谈精馔,领略京华风味,如明湖春之龙井虾仁,为潘伯寅家制;鸭肝面包,银丝鱼脍,为翁叔平意造之类”[45]。“岛上流人”的生活是较为惬意的。

1904年德皇给周馥颁发勋章时的证书

图片来源:周景良:《曾祖周馥——从李鸿章幕府到国之干城》,三晋出版社2014年版

寓居青岛期间,周馥还有不少奇妙体验。比如,德国官员入乡随俗,居然选择在旧历元旦投刺贺喜。他有一首诗记载这种体验:

癸好妖氛久已销,如何尚数太平朝。遗民孤寡犹余痛,残劫河山可再摇。天运从来随剥复,人心要使靖浮嚣。多惭海客尊王意,投刺频来贺岁朝(自注:青岛德国官,仍照阴历投刺,贺元旦不绝)。[46]

“海客尊王”构成了殖民地或租界城市的奇妙景观。陈夔龙在上海租界的体验也类似,其“不料沪江民气古,红笺五剧写春牛”句自注云:“上海市场尚有书春联、图春牛者,仍旧日风景。”[47]不过,它比不上德国官员投刺恭贺春节的那种戏剧性。此种“海客尊王”可谓“礼失而求诸野”的现代翻版,然而同样是“扭曲”的。过去,所谓“野”,是“王化”照而未彻之地;这里的“海客”却分明拥有治外法权,要来做这块土地的主人,至少也是相当长时期内的主人。同住青岛的刘廷琛在致罗振玉函中也说:“此间山水不恶,然托庇外族,举目伤怀,弟等亦乘桴居夷之意耳。”[48]但“海客尊王”到底提供了一个无视革命话语的时空,使租界里“犹见遗风遵汉腊”[49]。也正由于这些原因,1914年春——欧战爆发前几个月,周馥与另外九位年逾七旬的流人——劳乃宣、陆润庠、吕海寰、刘矞祺、王季寅、赵尔巽、童祥熊、李思敬、张人骏在青岛举行了“十老会”[50],以示他们翛然尘外,偃仰自得。

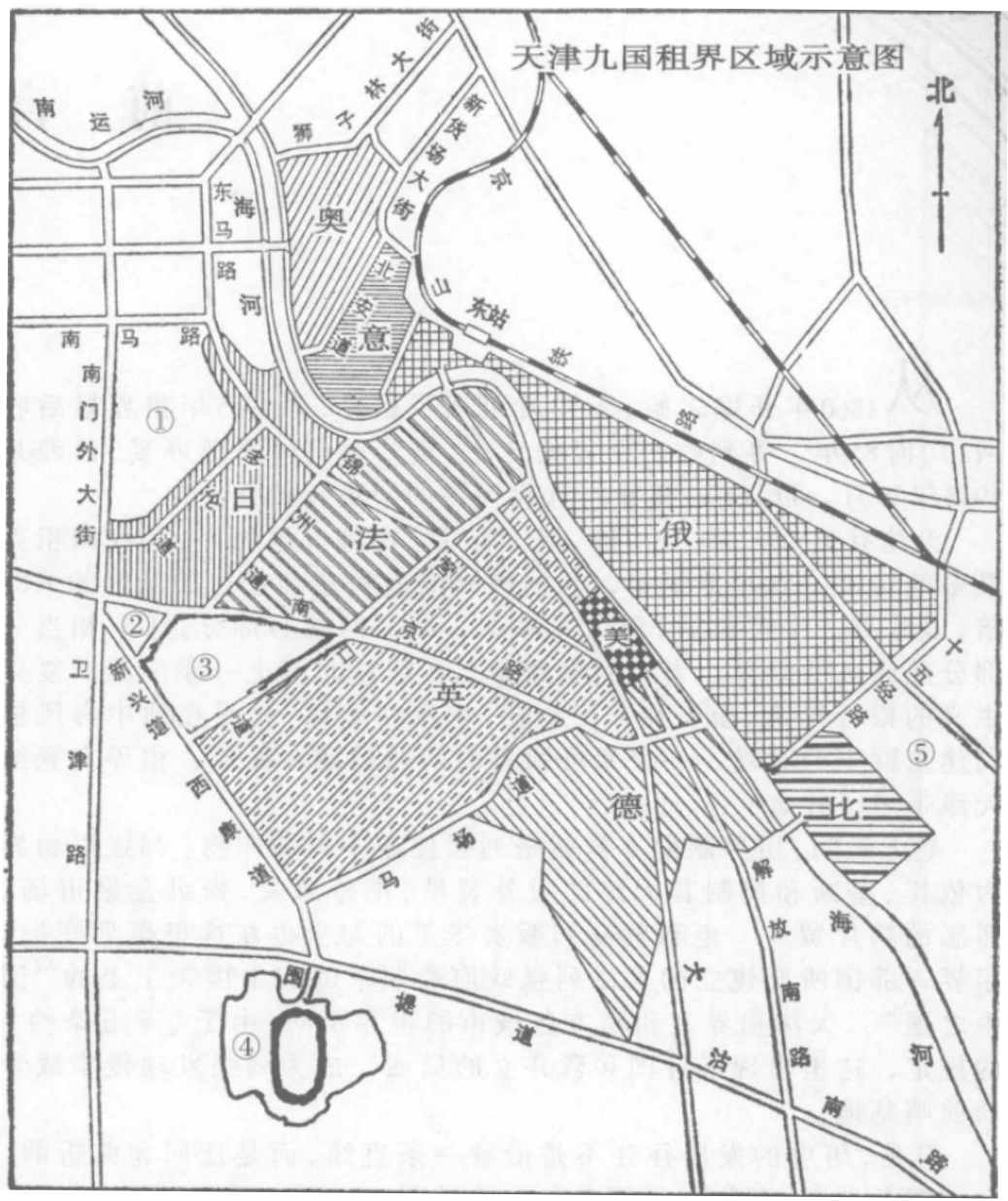

但帝国主义是一种系统性存在,只要以武力输送“文明”的逻辑未变,殖民者与被殖民者之间、帝国与帝国之间的冲突便不会停歇。远在欧洲的战事迅速波及中国,青岛一隅上演了帝国间的权力争夺与权力转移。避地来此的清遗民深受冲击。黄公渚《岛上流人篇》诗序说:“辛亥世变,海宇骚然。青岛一隅,遂为流人翕集之地。假息壤于仙源,拟华胥之酣梦。冠盖辐辏,称极盛焉。乃不数年,兵气荐及,风流云散……”[51]这里的“乃不数年,兵气荐及”,主要指德日之间的交兵。一战在东亚的涟漪效应造成了青岛流人的“风流云散”之局。有人匆匆就近避居济南,比如劳乃宣;有人避居北京,比如陆润庠;有人避居其他租界城市,比如章梫避居上海,周馥、吕海寰、张人骏等避居天津。天津是另一个老牌租界城市。1860年以来,英、法、美、德、意、俄、日、奥、比诸国先后在天津老城东南部先后划定了租借地,1945年才被收回。不论是辛亥鼎革之际的那桐、荣庆、李准、章钰、铁良,还是后来的袁世凯后人袁克权,丁巳复辟的主将张勋,前总统徐世昌、黎元洪,落魄政客王揖唐,抑或是溥仪小朝廷,都曾来这里落脚。整个北洋时期,“天津寓公”成了天津租界的一道风景线。[52]清遗民群体是“天津寓公”中的一部分,他们大都有难以排遣的“流人”感。陈恩澍、查尔崇、李孺、章钰、周登皞、白廷燮、杨寿枏、林葆恒、王承垣、郭宗熙、徐沅、陈宝铭、周学渊、许钟璐、胡嗣瑗、陈曾寿、李书勋、郭则沄等结集的《烟沽渔唱》七卷,今犹可见。这本酬唱集《序一》的第一句就是:“世异,士大夫所学于古无所用。州郡乡里害兵旅盗贼,不得食陇亩、栖山林,居大都名城为流人,穷愁无憀,相呴濡以文酒。”[53]例如《序二》“萃永嘉之流人,多贞元之朝士”[54]、《例言》“须社词侣,等是流人,戢羽云津,希踪渔钓”[55]都把基于“流人”的认同感书写得略无遗蕴。1914年一战爆发的时候,这里租界林立,列强的相互制衡与共同利益,维持了这里的安宁。周馥、吕海寰、张人骏等人移居此地,是一个并不意外的选择。周馥选择天津,还有一个额外的便利。其子周学熙1912年在天津租界购买了十余亩宅地,此即后来的“周公馆”。

天津九国租界区域示意图

图片来源:尚克强:《九国租界与近代天津》,天津教育出版社2008年版

获悉周馥已抵天津,劳乃宣写了一封信给周馥:“海隅举首,方幸色笑常亲,不意欧西战云,波及东亚,匆匆离逿,怅惘奚如。叔弢来东,询知从者到津,起居康胜,至慰至仰。”[56]但对周馥本人而言,“起居康胜”云云只是一种安慰。其《至天津》一诗云:“南国烽销烬尚然,寰瀛旋见浪滔天。难从齐国求三窟,可叹殷人已五迁。黄口几疑桑梓地,白头又到乱离年。人民城郭何从辨,凄切重来化鹤仙。”[57]题下自注:“时德奥与法俄英塞四国搆战,风闻日本将攻青岛,全球几震。青岛戒严,遂避至津。”[58]辗转租界之间寻求避难场所,这是一种带有耻辱感的别样体验。移居天津两年后,又赶上袁世凯称帝。作为袁世凯儿女亲家,周馥可能遭遇过袁的拉拢,他的态度引来清遗民群体的好奇。为此,他写了一首《答友人问寓天津近况》诗:

不扬汉德不论秦,更不摛文著美新。东海枉劳填石鸟,西山原有食薇民。荒凉丞相门前路,凄切山阳笛里人。四十余年何限事,那堪白首尚风尘。[59]

设身处地去想,“不扬汉德不论秦,更不摛文著美新”大概是周馥作为逊清遗民最后的“自留地”了。从天津时期的诗文看,无论是托庇外族的事实,还是袁世凯称帝,抑或是丁巳复辟的失败,都困扰着周馥。虽然如此,天津从最初的避居之地成为周馥与吕海寰、张人骏等友人的定居之地。1918年,周馥对自己的寓庐稍加修葺后,咏出了“天津信是有前缘”[60]之句。所谓“前缘”要追溯到他光绪年间任出任永定河道、天津兵备道、津海关道、北洋行营翼长等职。他治理天津水患,卓有成效。他逝世后,河北士绅向总统徐世昌联名呈请在天津为周馥建立专祠,就是以周馥治理天津水患的功绩为由。[61]治水而外,周馥在津海关道任上时还促进了天津商埠的繁荣:“天津当渤海之冲,市尘湫隘。通商而后,民户殷阗,乃议设工程局,纳船步捐,(周馥)首斥万金倡厥事,创马路,拓街衢,濬沟渠,设巡徼,气象肃然。天津商埠之盛,自此始。”[62]但即便天津是周馥的“故地”,还是他晚年的颐养之所,其“室家漂摇”之感并未因此减少。

1919年——五四运动爆发的这一年,周馥忆起了一战爆发前夕的青岛“十老会”:“胶澳会饮之后,童次山观察卒于上海,陆凤石中堂晋京供职,旋薨于位,余人皆分避各处,久不得其消息。惟馥与吕镜宇、张安圃两尚书寓天津租界,得以朝夕往来。册中诗句,惟馥与吕、张二公自写入册,余请友人补书之。嗟嗟!计甲寅迄今,已逾五年。再逾五年,会中所余八人,不知谁健存也?人生梦幻,原无足道。特是世界沧桑,室家漂摇,遗老且尽,未卜升平何日,是则诸老所惓惓不能忘者也。”[63]假如他一开始就避居天津,这种“室家漂摇”之感也许会少一些。但从一个租界奔亡另一个租界的凄惶与讽刺,是如此显眼以至扎眼,周馥很难假装没有发生过。上海、青岛、天津等租界的清遗民喜欢以“流人”自况,这在很大程度上是借用古典表示自己“去国离乡”的放逐姿态。他们在理性上固然认识到租界的治外法权也将他们贬为“流人”——这有他们的文学书写可以证明,但未必有多么深的切肤之痛,特别是考虑到租界提供的“庇护”功能、舒适生活,否则周馥也不会惓惓于青岛的“十老会”时光。但一战爆发,波及东亚,周馥由青岛而亡命天津,才真正体验到了何谓“流人”,在“去国离乡”“托庇外族”的双重意义上。

三 租界的悖论

如果说沈曾植从上海租界楼望生活中获致的体验来自西方的工业文明,那么周馥从青岛租界奔命天津租界的体验则来自与此一工业文明互为倚援的帝国主义。遗民是儒家意识形态或帝制时代的产物,其与租界的貌合神离显然源自帝国主义对殖民地主权的侵害,但推原本末,二者的关系又颇为复杂,深具张力。

清遗臣是文官出身的旧精英,他们饱读诗书,有浓厚、敏锐的异于常人的历史意识。当他们在易代之际的惶惑中踏入租界的土地,他们第一时间确立了此一模式在中国遗民史上的坐标系:

今日之乱,故所未有;今日避乱之方,亦古所未闻。[64]

将家悬海市,揩眼朱成碧。此厄古未有,万劫互寻觅。[65]

谷底已无巢许迹,海滨都作望夷居。[66]

逃尧古有人,避秦今无地。可怜津沪间,同恃外人庇。[67]

遗民托身海滨租界乃是一种“古所未闻”的形态。不妨说,它是“三千年未有之大变局”的一部分。不仅吴稚晖这样的新文人要百般讽刺:“真正遗老,已入山必深,入林必密,隐其姓名,饱薇蕨以没世。今日在通都大邑出锋头的遗老,好比如康有为哩、陈宝琛哩、郑孝胥哩、罗振玉哩,诸如此类底东西,都是挟有另一种骗法的痞棍,昼伏夜动,名之曰鼠窃亦可。”[68]就是旧文人也深致不满:“今之逸老,居青岛,住上海,高楼大厦,车水马龙。其供奉内廷者,每月薪千余圆,乘轩驾驷,大肉细旃,犹自以逸老自居。吁,奇矣!”[69]清遗民有违“入山必深,入林必密”的大德,确实对自身构成了十足的讽刺。但若仅从“高楼大厦,车水马龙”这一骄奢淫逸的视角来看待他们避居租界,则亦失之简略。

曹聚仁曾说:“一部租界史,就把上海变成了世界的城市。”[70]在这个语境里,所谓“世界的城市”,并非仅仅如字面所言,上海在世界上有举足轻重的地位或上海是令世界人民瞩目的地方。它实际是说,上海摇身一变,成了“现代大都会”。也就是说,所谓“世界的城市”强调的毋宁是其“现代的”这一意涵。租界最吸引清遗民的,未必是舒适便利的现代生活或有的研究者拈出的“异托邦、异质空间”,很可能是它的“包容性”。就像王国维所说的:

古者,卿大夫老,则归于乡里。大夫以上曰“父师”,士曰“少师”,皆称之曰“乡先生”。与于乡饮酒、乡射之礼,则谓之“遵”。遵者,以言其尊也。席于宾主之间者,以言其亲也。乡之人尊而亲之,归者亦习而安之。故古者有去国,无去乡……光宣以来,士大夫流寓之地,北则天津,南则上海。其初,席丰厚、耽游豫者萃焉。辛亥以后,通都小邑,枹鼓时鸣,恒不可以居,于是趋海滨者如水之赴壑,而避世避地之贤,亦往往而在。然二地皆湫溢卑湿,又中外互市之所,土薄而俗偷,奸商傀民,鳞萃乌合;妖言巫风,胥于是乎出。士大夫寄居者,非徒不知尊亲,或加以老侮焉。夫入非桑梓之地,出非游宦之所;内则无父老子弟谈宴之乐,外则无名山大川奇伟之观。惟友朋文字之往复,差便于居乡。[71]

这里触及了“士大夫”由礼俗社会进入法理社会后的现代命运。所谓“通都小邑,枹鼓时鸣,恒不可以居”,说的是国内先进从洋人那里贩来的“现代”与“革命”话语。昔人之所谓乡里,已经回不去了。海滨租界虽然也“奸商傀民,鳞萃乌合”,甚至对士大夫“加以老侮”,却可以容纳他们聚集于斯,文字往复,“差便于居乡”。或许,是在这一意义上,而非简单的“高楼大厦,车水马龙”意义上,租界才被清遗民们视为“桃源”[72]。陈夔龙在“酣睡他人卧榻旁”一句下自注道:“内地不靖,租界转成乐土。”[73]上海租界一面是“乐土”,一面是“他人卧榻”,颇为乖谬。避地中国香港的何藻翔在“惟有此中堪避世,不须凭吊宋王台”一联下自注道:“西人拓展租界,华民辄争界址。由今思之,转幸得避乱地也。”[74]“不须凭吊宋王台”就等于说,不必对自己的国家、国族或国民有太多一厢情愿的挂念,倒是租界给了自己藏身之所。这无疑是负气话,不能当真。但它反映出,对流人而言,租界是悖论式的存在。

张家花园

图片来源:龚德庆,张仁良主编《静安历史文化图录》,同济大学出版社2011年版

因此,清遗民在租界书写中渲染租界生活的舒适、风景的清幽,更像是一种障眼法;或者,仅仅是诠释租界之为“桃源”的起点,而非内蕴。在清遗民笔下,上海租界的别墅园林足以给他们提供山林之乐。他们会吟出“沪渎数园林,贾胡有胜地。手辟一村落,营筑蔼佳气”[75]之句,把哈园推为上海的有数园林,甚至第一;他们有时又会说“诸园独有愚与哈”[76],给愚园以相同的评价;可是,换个时间、换个地点,为了衬托张园的独一无二,他们又会来一句“沪渎落落几名园,徐园地小愚园喧”[77],把徐园、愚园贬个痛快。诗人的即兴甲乙,显示出他们对此间园林的耽溺。陈夔龙神醉于犹太商人哈同的中式园林:“主人海外客,丘壑胸中住。拓地十余顷,意匠神为驭。不作欧洲式,华风殷景附。楼阁何玲珑,风月亦容与……”[78]“宾至如归”之感,不难窥及。在他的体验中,夏夜的张园也很不错:“城市不知山林幽,东坡隽语传千秋。谁令山林在城市,阛阓声中得佳致。”[79]置身喧闹的十里洋场,陈夔龙却在张园一隅找到了山林之乐。十多天前,陈夔龙还把这份荣光给了徐园:“绿云满地天沉阴,翛翛城市变山林。”[80]此间生活的惬意,使他们吟出:

两京犹是乱离年,海上差欣避地便。[81]

吁嗟浦西真福地,南阮北阮皆可托。[82]

甚至视租界为桃花源:

人不分无著与天亲,花不识炎汉与暴秦。[83]

避秦家世从曹逃,胜于阿谀随脂膏。[84]

海滨权作桃源洞,犹说东京梦华梦。[85]

但瞿鸿禨“海滨权作桃源洞”的“权作”二字已经暗示了它是脆弱的乌托邦。在桃源隐酒楼雅集中,借着酒楼名这一本地风光,瞿鸿禨解释了为什么是“海滨权作桃源洞”:

武陵仙源谁种桃,沿溪万树红云包。避秦不识人间世,但见巢父栖安巢。即今那复有此地,强就海曲名乐郊。[86]

当世不同于古代,只能勉强把“海曲”当作桃源;此一“海曲”正是租界之所在。相比于桃源,瞿鸿禨使用得更多的是脱胎于《庄子》“泉涸,鱼相与处于陆,相呴以湿,相濡以沫”的意象,相关诗句有“海濒濡煦方避地”[87]“涸鳞濡煦嗟孑遗”[88]“海濒潜伏甘濡沫”[89]“喣沫相依忽海滨”[90]“孑黎濡沫沧溟濒”[91]等等。这写的是“流人”的悲凉,他们只能藏身海滨租界,相互取暖。在陈三立眼中,租界一隅之地,不过是“天假隙地哀疲癃”[92],是上天对流人的眷顾、哀悯。这个“隙地”的存在乃是托洋人之“福”:“维人发杀机,殃祸塞坤轴。安获干净土,苏喘庇殊族。夷市俨雷池,庶几莫予毒。侨置十万家,蚁旋黄歇渎……”[93]“夷市”变成了“雷池”,当局无法逾越,无权过问,他们得以苟且喘息于此。这是一种尴尬甚至耻辱的处境,所以郑孝胥要说“亡国大夫诚可耻,避居海滨幸逃死”[94]。

愚园

图片来源:薛理勇:《上海洋场》,上海辞书出版社2011年版

“流人”躲到海滨“租界”——一个管辖权暂时从属于欧美帝国、带来了“现代”、逐渐引燃了中国人激烈的民族主义和革命运动的地方(尤其是上海)——去坚守被流放的文化,有一种肉眼可见的张力。租界是殖民主义的产物,是对领土和主权赤裸裸的暴力侵犯。遗民而藏身租界,是对遗民的讽刺,但又何尝不是对新民的讽刺?租界是现代的,也是摩登的,然而它却也庇护“老朽”。用清遗民能够理解的话来说,租界奉行一种“天行有常”之道,只要生活上遵守“文明”规则,他无所禁。清遗民遂得以歌于斯、游于斯、抱残守缺于斯。易顺鼎“诸夏竞浇漓,九夷转敦庞”[95]云云,立论点正在于此。劳乃宣在《青岛尊孔文社建藏书楼记》里这样预想道:

青岛德国租界,内地官吏势力所不及,虽欲摧残之而不能。他日内地读书者日少,老者既代谢,后生不获窥之典籍,寰宇之中,晦盲否塞,芸芸群生,必且如秦代黔首之见愚,莫克知人道之所在,有欲考寻圣人之书以为人道之指导者,将不可得。而是楼也,岿然独存,且卷帙富有,足资探讨,与古昔之抱残守缺者尤不同。人道之晦而复明,绝而复续,不于是乎在而安在?[96]

尊孔文社及其藏书楼是卫礼贤(Richard Wilhelm)所建,属礼贤书院之一部分。卫礼贤是德国同善会牧师,礼贤书院由他创立于光绪二十七年。按劳乃宣的想象,青岛作为“租界”,是“内地官吏势力所不及”的,典籍与圣人之道不会被连根“摧残”;有朝一日,这些“残”、这些“缺”,会被后人重新捡起,当作中华文明生生相续的见证。上海租界也有其伦类,民国二年由美传教士李佳白(Gilbert Reid)创立的尚贤堂[97]先后邀请沈曾植、王闿运前去讲演,王闿运尤其得意,博得海上流人们“湘潭一老翁,驾说振琼琚”[98]的夸赞。用陈夔龙诗句来概括,“流人”们托庇于租界乃是“留将一发千钧系,且作居夷浮海看”[99]。

这代表了一种典型的保守主义姿态。在劳乃宣《青岛尊孔文社建藏书楼记》的论述中,文化保守主义的未来要依托“租界”。现代思想史脉络里,保守主义表面上是“现代性”的对立面,实则是“防御性”[100]或“争辩性”[101]的。因此,作为因应之道,保守主义乃不折不扣的“现代性话语”[102]。这一点,无论中西皆然,但具体的“因应”力度则大异其趣。作为对比,我们可以看到,从对法国大革命的第一反应到《1832年改革法案》的诞生,英国人都致力于渲染报纸、小册子等印刷品的可怕,将其与灾难性的政治变革联系在一起,相关的文学形式、修辞策略都体现了英国保守主义的精悍。[103]也就是说,英国人的保守主义竟比激进主义更具“侵略性”,完全是一副先发制人的架势。中国士大夫的社会力量与天然的保守意愿未必就比英国的贵族或知识精英们小,但中国“现代化”的后发劣势,使他们无此锐气,而且“变自内生”,一发而不可收拾。最终,以清遗民无家可归、藏身租界收场。租界既是“托庇外族”之地,又是晚清以来很多革命活动的秘密策源地。它显示出中国士大夫的保守主义整体上是偏消极的、无力的。

结 语

租界这一殖民主义的暴力产物所具有的多副面孔、多个向度,也在清遗民寻求“托庇”的过程中渐次展现。租界之所以成为遗民的归息地,很可能在于租界的意识形态较为隐蔽。租界是一种“现代”产物,其空间也由“现代”建筑与理念加以设置,理论上它比中国的任何地方更“现代”,更不适合遗民这一“老朽”之物。但细加考察,则正像前引王国维《彊村校词图序》“辛亥以后,通都小邑,枹鼓时鸣,恒不可以居”所说,中华民国成立后,中国的“通都小邑”虽然远不如租界摩登,可是它们之必须“革命”、必须“现代”,在可感受的当下、可预见的未来,不仅在居处空间、日常生活等层面发生,更在意识形态的层面发生,具有笼罩性、压迫性。租界虽然摩登或“现代”,可是其意识形态的相对隐蔽,使它并不排斥清遗民的“老朽”,甚至能提供“桃源”想象。然而一方面,正如沈曾植楼望诗里的“寓意”世界所隐喻的,清遗民尽管享受租界里的舒适生活,并不总是恬然,他们在感受现代都市生活体验的同时,往往又有疏离、反抗或超越的冲动。这种欲迎还拒的姿态,显示了清遗民与租界或现代性之间固有的张力。另一方面,就像周馥等人的经历显示的,租界并不是真正的“桃源”,一战的兴起使青岛变作帝国的角力场。刘成禺《洪宪纪事诗》“新丰楼馆转皇都”一首注云:“清室禅政,内外遗臣,群居青岛,虽未以身殉,大有田横岛上五百人愤慨自杀之意。未几,欧洲战发,遗老退出避国之桃源……”[104]这段不经意的文字相当艺术:清亡以后,两千年前田横岛上的壮烈一幕并未再现,倒是遥远欧战带来的连锁反应,迫使遗老们“退出避国之桃源”,可谓极尽讽刺之能事。清遗民狼狈可笑之状,如在目前。但如果因此忽略帝国主义之恶,不免偏颇。与周馥等人定居他处不同,劳乃宣在德日罢兵之后回到青岛。此时,德国人已经被日本人取代。劳乃宣看着德国人留下的旧炮台,吟道:

萧条故垒百重台,一望沧溟暮色开。雄势似殊秦蜀险,巧机远迈墨输材。鸡虫已自成前迹,螳雀谁能测未来。独有殷遗海滨老,摩挲铜狄不胜哀。[105]

“巧机远迈墨输材”“螳雀谁能测未来”正触及了帝国主义的诸多方面:强大的科技工艺,本是文明的象征,却往往成为帝国主义的征伐、殖民工具[106];以武力作为唯一仲裁的帝国主义时代,又有谁是义师?“螳”或“雀”,又有谁是真正的赢家?但输家是显而易见的,青岛被从德国转手日本,带给劳乃宣的只有“摩挲铜狄不胜哀”。收回青岛主权是五四运动的导火索,这早已载之史册。但在我们通常看不到的地方,清遗民所悲鸣的,也正是主权之哀,与街头学生们的诉求无乎不同。

鲍曼:《现代性与矛盾性》,邵迎生译,商务印书馆2003年版

清遗民窘促的地方在于,租界一隅之外,他们常常是不受欢迎的人。某种意义上,这种租界悖论也正是“现代性”悖论。说到现代性,它充满着意义的不确定性,内涵不清,外延不明,因此,“概念之争不可能被化解”[107]。但是,如果我们注意到鲍曼“建立秩序”是现代性给自己设定的“其他一切任务的原型(将其他所有的任务仅仅当作自身的隐喻)”这一命题所蕴含的洞见,[108]那么就能理解他的下述断言:秩序总是作为一个难题出现在秩序化的骚动之后,它与混乱是“现代”的孪生儿。我们可以从这个视角出发,进一步审视租界。19世纪,西方的全球殖民统治虽然由财富、利益驱动,也包含了一度近乎不言而喻的以“武力”输送文明的逻辑。其内在矛盾是容易看到的,但在当时,可能被“现代性”的自我设定所掩盖。而近代全球殖民史表明,殖民地通常被割裂为两个世界,一个是特权世界,一个是混乱无序的世界。[109]准此,“空间监管”[110]就会成为殖民当局的首要任务。这是一种典型的现代实践:“只要存在是由资源充裕的(占有知识、技能和技术)、主权的机构所监管,它便具有了现代性。”[111]然而,仅仅在技术层面,租界的空间监管就无以为继,太平天国时期华洋分居的限制就已松动。就审视租界而言,更重要的是主权问题。按照清政府方面签订的协议与组织原则,起初上海租界只是“外国人居留地”,但是后来上海租界的市政、司法、财税诸权,都为外国领事和工部局控制,这是主权的丧失。这种格局也延续到了民国。无疑,租界协议与租界实践之间是矛盾的,由此它将租界内、外分为两个世界。清遗民遂得委蛇其间,藏“老朽”于摩登,予保守以羽翼。但清遗民的“主权”之念并未因此消失。这并非因为清遗民不识好歹或不辨利弊,甚至也并不简单源自青岛权力转移所带来的惨痛教训,而在于“现代性”的秩序追求包含或鼓励某种整体性的价值倾向,无论他们有没有意识到。这里不必去援引民族主义或民族国家这些现代命题,就租界而言,它在事实上造成了内、外有别,但协议、契约上对主权的承认,仍体现了精密的仿佛留了后手似的秩序追求。“现代性通过为自己确定一项不可能的任务而使自己成为可能”[112],“建立秩序”在终极意义上是不可能的,但在任何现世意义上,“现代性”(及其实践主体)都竭力使之成为可能,这关系到现代性自身之成立。缘此,清遗民视角中的租界悖论终须以某种方式消除。西方世界对租界、殖民主义与帝国主义的全面反思,大致在二战结束以后。中国学界的反思来得更晚,要等到20世纪80年代。那时,中国大地上的清遗民早就墓木已拱。这是一种“错位”。应该说,根植于现代性的悖论,很难被消除。二战后,被消除的是租界,而非悖论自身。

潘静如

中国社会科学院文学研究所

100732

(本文刊于《中国现代文学研究丛刊》2023年第10期)

注 释

[1]参见熊月之《辛亥鼎革与租界遗老》,《学术月刊》2001年第9期。

[2]近年致力于上海清遗民研究收获最丰富的是陈丹丹,参见陈丹丹《十里洋场与独上高楼——民初上海遗民的“都市遗民想象”》,《北京大学研究生学志》2006年第2期;《民初上海清遗民之生计与交接》,《汉语言文学研究》2014年第3期;《“辟世欲何往,飘然海上逃”:民初清遗民的上海生活与现代遗民实践》,《现代中文学刊》2014年第6期;《学、诗、史:民初上海遗民之学术与著述》,Robin Visser、乐纲主编,韩晗执行主编《东亚人文》2014年卷,台北独立作家出版社2014年版,第13~26页;《从山林到城市:民初清遗民之心态与上海书写》,《汉语言文学研究》2015年第1期。其他相关研究,参见王标《空间的想象和经验——民初上海租界中的逊清遗民》,《杭州师范学院学报》2006年第1期;吴盛青《亡国人·采珠者·有情的共同体:民初上海遗民诗社研究》,《中国现代文学研究丛刊》2013年第4期;Shengqing Wu(吴盛青), Modern Archaics: Continuity and Innovation in Chinese Poetry , 1900-1937, Harvard University Asia Center, 2013, pp.165-217;朱兴和《现代中国的斯文骨肉:超社逸社诗人群体研究》,上海三联书店2014年版;潘静如《从中心到边缘:民初“海上流人”的结社或雅集新论》,《中国韵文学刊》2016年第1期。

[3]林志宏《民国乃敌国也:政治文化转型下的清遗民》(中华书局2013年版)第一章“异乡偏聚故人多:活动范围”分别梳理了“京津”“青岛”“上海”“广东及港澳”“其他海内外各处”的清遗民避居情形。京津地区,林著强调了“复杂的人际网络”(第38页)对清遗民身份和政治的影响;青岛地区,林著强调了“交通便利”“易于随时逃离海外”及其间遗民“多为昔日清室重要遗臣”(第40页)的两大特点。与本文的研究密切相关的是,林著注意到“日本对德宣战后,青岛也遭波及”“许多遗民为了躲避战乱,改迁济南”(第42页),且在政治上出现了分化。不过,林著用寥寥数语勾勒了这个现象,没有展开,也没有作相应探讨。这正是本文要重点研究的内容之一。

[4]参见张鹏《都市形态的历史根基:上海公共租界市政发展与都市变迁研究》,同济大学出版社2008年版,第34~42页。

[5]相关统计的基础数据,参见邹依仁《旧上海人口变迁的研究》附表,上海人民出版社1980年版,第90~92页。

[6]参见伍江《上海百年建筑史:1840-1949》,同济大学出版社2008年版,第30页。

[7]马克汉姆(1830—1872)中文名“马安”,后于1867年被派任驻镇江领事。近代外交史、电报史、贸易史研究常涉及他,但浅见所及,中西学界都尚未有关于他的专门研究。

[8]参见牟振宇《从苇荻渔歌到东方巴黎:近代上海法租界城市化空间过程研究》,上海书店出版社2012年版,第148页。

[9]瞿鸿禨:《乙庵坠车无恙,走笔候之》,《瞿鸿禨集》,湖南人民出版社2010年版,第99页。

[10]陈三立:《乘电车访实甫寄庐》,《散原精舍诗文集》,上海古籍出版社2003年版,第321页。

[11]叶昌炽:《沪滨杂咏》其三,《叶昌炽诗集》,华东师范大学出版社2012年版,第163页。

[12]叶昌炽:《沪滨杂咏》其七,《叶昌炽诗集》,第163页。“布金地”是佛典。

[13]陈三立:《楼居与真长对宇戏诒二绝》,《散原精舍诗文集》,第332页。

[14]参见伍江《上海百年建筑史:1840-1949》,第97页。

[15]易顺鼎:《楼外楼落成士女游观者极盛余亦往焉因题一律》,《琴志楼诗集》,上海古籍出版社2012年版,第1231页。

[16]易顺鼎:《再登楼外楼戏题》,《琴志楼诗集》,第1232页。

[17]易顺鼎:《十六日乘汽车至吴淞观飞艇归复偕天琴先生诣天仙园听王客琴歌曲天琴月中乘小车返有诗柬余依韵答和之》,《琴志楼诗集》,第1231页。

[18]瞿鸿禨:《飞艇行》,《瞿鸿禨集》,第72页。

[19]陈三立:《海日楼诗集跋》,钱仲联笺:《沈曾植集校注》,中华书局2001年版,“序”第18页。

[20]沈曾植:《答杨子勤》,钱仲联笺:《沈曾植集校注》,第424页。

[21]沈曾植:《楼上》,钱仲联笺:《沈曾植集校注》,第441页。

[22]沈曾植:《朝气》,钱仲联笺:《沈曾植集校注》,第537页。

[23]沈曾植:《晚望》,钱仲联笺:《沈曾植集校注》,第639页。

[24]沈曾植:《缶翁诗序》,钱仲联编:《海日楼文集》,广东教育出版社2019年版,第69页。

[25][27]钱仲联笺:《沈曾植集校注》,第452~453、696页。

[26]沈曾植:《余尧衢参议德配左夫人古希偕老图序》,钱仲联笺:《海日楼文集》,第191页。

[28]沈曾植:《西摩路》,钱仲联笺:《沈曾植集校注》,第701页。

[29]钱仲联笺:《沈曾植集校注》,第709页。

[30]沈曾植:《涛园记》,钱仲联编:《海日楼文集》,第198页

[31]沈曾植:《简天琴》,钱仲联笺:《沈曾植集校注》,第549页。

[32]参见伍江《上海百年建筑史:1840-1949》,第58~59页。

[33]参见汪民安《游荡与现代性经验》,李小娟、付洪泉主编:《批判与反思:文化哲学研究十年》,黑龙江大学出版社2011年版,第373~374页。

[34]沈曾植:《秋郊》,钱仲联笺:《沈曾植集校注》,第640页。

[35]熊月之主编:《上海通史》第一卷“导论”,上海人民出版社1999年版,第189页。

[36]沈曾植:《远望》,钱仲联笺:《沈曾植集校注》,第427页。

[37]江瀚:《青岛》,《慎所立斋诗集》卷六,民国二十三年刻本,第14b页。

[38]陈夔龙:《七月五日柬约笏卿、爱瑲、晓南、诒书、云帆、抱初、仲瑀兄弟寓斋小集,笏卿即席赋诗,依韵奉酬并示坐中诸君子》,《陈夔龙全集》,贵州人民出版社2014年版,第504页。

[39]中国社会科学院近代史研究所编:《近代史所藏清代名人稿本抄本》第三辑第8册《劳乃宣档五》,大象出版社2015年版,第234页。

[40]周馥:《胶澳岛上》,《玉山诗集》卷四,《秋浦周尚书全集》,台北文海出版社1967年版,第1370页。

[41]周馥:《青岛元旦》,《玉山诗集》卷四,《秋浦周尚书全集》,第1370页。

[42]郭则沄:《十朝诗乘》卷二十四,张寅彭编:《民国诗话丛编》第4册,上海书店2002年版,第846页。

[43]张勋:《松寿老人自叙》,民国十年刻本。

[44]刘成禺:《世载堂杂忆》,中华书局1960年版,第136页。

[45]刘成禺、张伯驹:《洪宪纪事诗三种》,上海古籍出版社1983年版,第272页。

[46]周馥:《癸丑元旦二首》,《玉山诗集》卷四,《秋浦周尚书全集》,第1372~1373页。

[47]陈夔龙:《和梦华〈立春日感赋〉诗韵》,《陈夔龙全集》,第465页。

[48]房学惠:《罗振玉友朋书札·刘廷琛致罗振玉(1913年11月26日)》,《文献》2005年第2期。

[49]周馥:《癸丑元旦二首》,《玉山诗集》卷四,《秋浦周尚书全集》,第1372页。

[50]参见周馥《十老图照像记》,《秋浦周尚书全集·文集》卷二,第1017页。

[51]黄公渚:《岛上流人篇》,《雅言》辛巳卷三,南江涛编:《民国旧体诗词期刊三种》第7册,国家图书馆出版社2013年版,第109页。

[52]参见罗澍伟《民国初年天津的寓公》,《城市史研究》第21辑,天津社会科学院出版社2002年版,第419~433页;尚克强《九国租界与近代天津》,天津教育出版社2008年版,第48~57页。

[53]袁思亮:《烟沽渔唱序》,《烟沽渔唱》卷首,民国二十二年铅印本。

[54]杨寿枏:《烟沽渔唱序》,《烟沽渔唱》卷首。

[55]《例言》,《烟沽渔唱》卷首。

[56]劳乃宣:《致周玉山书》,《桐乡劳先生遗稿》卷四,台北文海出版社1969年版,第447页。

[57][58]周馥:《玉山诗集》卷四,《秋浦周尚书全集》,第1377~1378、1377页。

[59]周馥:《玉山诗集》卷四,《秋浦周尚书全集》,第1387页。

[60]周馥:《天津葺寓庐有感》,《玉山诗集》卷四,《秋浦周尚书全集》,第1400页。

[61]参见李士珍等《直隶请在天津建立专祠呈》,周馥:《秋浦周尚书全集》卷首,第23~25页。

[62]周学熙、周学渊、周学辉:《行状》,周馥:《秋浦周尚书全集》卷首,第85页。

[63]周馥:《十老图照像记》,《秋浦周尚书全集·文集》卷二,第1017~1018页。

[64]胡思敬:《吴中访旧记》,《退庐全集》,台北文海出版社1970年版,第216页。

[65]陈三立:《于乙盦寓楼值汪鸥客出示所写山居图长卷遂以相饷余与乙盦各缀句记之》,《散原精舍诗文集》,第326页。

[66]姚永概:《上海逢沈乙庵陈伯严陈介庵陈劭吾及伦叔》,《慎宜轩诗》卷七,《清代诗文集汇编》第791册,上海古籍出版社2010年版,第287页。

[67]江瀚:《重至天津》,《慎所立斋诗集》卷八,第6b页。

[68]吴稚晖:《溥仪先生》,《民国日报》(上海)1925年2月22日。

[69]赵炳麟:《柏岩感旧诗话》卷三,张寅彭编:《民国诗话丛编》第2册,上海书店出版社2002年版,第541页。

[70]曹聚仁:《上海春秋》,生活·读书·新知三联书店2007年版,第10页。

[71]王国维:《彊村校词图序》,《王国维手定观堂集林》卷十九,浙江教育出版社2014年版,第504页。

[72]已经有研究者从“桃/逃源”的角度作过论述,参见吴盛青《亡国人·采珠者·有情的共同体:民初上海遗民诗社研究》,《中国现化文学研究从刊》2013年第4期。

[73]陈夔龙:《湘绮先生莅沪,余既赋短章奉迓矣,日间走访得读樊山方伯赠诗暨止庵协揆和诗,依韵再赠四律》,《陈夔龙全集》,第463页。

[74]何藻翔:《柬九龙真逸》,《邹崖先生诗集》卷三,1985年香港印本,第3a页。

[75]陈三立:《哈同园观梅(哈同,犹太人)》,《散原精舍诗文集》,第323页。

[76]易顺鼎:《愚园哈园看花作》,《琴志楼诗集》,第1204页。

[77][79]陈夔龙:《夏夜张园观荷》,《陈夔龙全集》,第501、501页。

[78]陈夔龙:《五月十八日佩瑜约同言声游哈园,福儿随侍,兴尽而返,遂成此诗》,《陈夔龙全集》,第479页。

[80]陈夔龙:《六月二日徐园雅集,即席赋示梦华、子修、子封、伯严、菊坡、耕荪、静安诸同年,并订后约》,《陈夔龙全集》,第481页。

[81]樊增祥:《次刚侯韵》,《樊樊山诗集》,上海古籍出版社2004年版,第1824页。

[82]易顺鼎:《壬子清明前一日偕左笏卿金滋轩汪笃甫潘兰史及兰史之如君姜月子女士由康脑脱路徐园游曹家渡之徐园又游梵王渡之小万柳堂访廉君惠卿及其配吴芝瑛夫人归途有作》,《琴志楼诗集》,第1205页。

[83]樊增祥:《癸丑三月三日樊园社集用杜诗丽人行韵》,《樊樊山诗集》,第1786页。

[84]沈瑜庆:《超社第十二集,止庵相国招饮桃源隐酒楼,所设食器,为陶文毅公印心石屋遗制,益阳胡参议家藏物业。限七古“陶”字韵》,《涛园集》,福建人民出版社2010年版,第73页。

[85]瞿鸿禨:《和樊山酬送湘橘,即次其韵》,《瞿鸿禨集》,第107页。

[86]瞿鸿禨:《招同社集胡定臣桃源隐酒楼,用所藏陶文毅公印心石屋石器,限陶字韵,各赋七古》,《瞿鸿禨集》,第93页。

[87]瞿鸿禨:《六月十二日,山谷生日,乙庵作社集于泊园,观宋刻任天社山谷内集诗解,予用集中对酒歌答谢公静韵》,《瞿鸿禨集》,第85页。

[88]瞿鸿禨:《八月二十八日,渔洋生日,补松作社集于樊园,分韵各为七古,予得司字》,《瞿鸿禨集》,第91页。

[89]瞿鸿禨:《酬涛园并简散原》,《瞿鸿禨集》,第104页。

[90]瞿鸿禨:《题陈庸庵〈徐园雅集图〉,皆其丙戌同年也》,《瞿鸿禨集》,第130页。

[91]瞿鸿禨:《丁巳正月十三日立春,同人集海日楼,分韵赋诗,予得新字》,《瞿鸿禨集》,第135页。

[92]陈三立:《展花朝超社第一集樊园看杏花限东韵》,《散原精舍诗文集》,第355页。

[93]陈三立:《潜楼读书图题寄幼云》,《散原精舍诗文集》,第330页。

[94]郑孝胥:《答左笏卿并示介庵》,《海藏楼诗集》(增订本),上海古籍出版社2013年版,第234页。

[95]易顺鼎:《五日樊园宴集限三江韵五言一首》,《琴志楼诗集》,第1251页。

[96]劳乃宣:《青岛尊孔文社建藏书楼记》,《桐乡劳先生遗稿》卷五,第512页。

[97]尚贤堂最初设立于北京,后迁到上海法租界的霞飞路。参见饶玲一《尚贤堂研究(1894—1927)》,复旦大学博士学位论文,2013年。

[98]易顺鼎:《和湘绮丈尚贤堂讲》,《琴志楼诗集》,第1250页。

[99]陈夔龙:《元日书怀》,《陈夔龙全集》,第524页。

[100]任剑涛:《“赋予保守派以身份”》,拉塞尔·柯克:《保守主义思想:从伯克到艾略特》,张大军译,江苏凤凰出版社2019年版,“序言”第1页。

[101]何怀宏:《保守主义还有未来吗?》,拉塞尔·柯克:《保守主义思想:从伯克到艾略特》,张大军译,“序言”第13页。

[102]参见曹卫东等《德国保守主义:一种现代性话语》,《德意志的乡愁——20世纪德国保守主义思想史》“导论”,上海人民出版社2015年版,第1~40页。

[103]参见Kevin Gilmartin, Writing Against Revolution: Literary Conservatism in Britain, 1790-1832,Cambridge University Press, 2015,pp.1-18。

[104]刘成禺、张伯驹:《洪宪纪事诗三种》,第272页。

[105]劳乃宣:《游海滨德人旧炮台》,《桐乡劳先生遗稿》卷八,第674页。

[106]科学与殖民主义、帝国主义之间的复杂关系,有很多讨论,触及不同视角。参见Nathan Reingold,Marc Rothenberg, eds., Scientific Colonialism: A Cross-Cultural Comparison, Smithsonian Institution Press, 1987。

[107]鲍曼:《现代性与矛盾性》,邵迎生译,商务印书馆2003年版,第7页。

[108]参见鲍曼《现代性与矛盾性》,邵迎生译,第7页。

[109]参见Frantz Fanon, the Wretched of the Earth, Grove Press,1963, pp.38-39。

[110]Ian Baucon, Out of place, Princeton University Press,1999, p.102.

[111]鲍曼:《现代性与矛盾性》,邵迎生译,第12页。当然,在租界的具体情境中,引文中的“主权”二字需要打上引号。

[112]鲍曼:《现代性与矛盾性》,邵迎生译,第16页。

|